ryomiyagi

2020/03/31

ryomiyagi

2020/03/31

1978年、アフガニスタンとパキスタンをへだてるヒンズークシュ山脈の最高峰ティリチ・ミール(標高7708メートル)への遠征隊に参加した青年医師は、その縁に導かれ、現地と日本を幾度も往復し、1984年にペシャワールへ医師として着任する。以来、十八年間にわたって内戦、伝染病、貧困、飢餓、あらゆる危機に直面するこの国にあっていのちの闘いをつづけてきた。そして、2000年の未曾有の大干ばつ発生に、医師団は一年で一千本の井戸を掘り、いままた空爆後の難民たちへの食糧援助に奔走している。

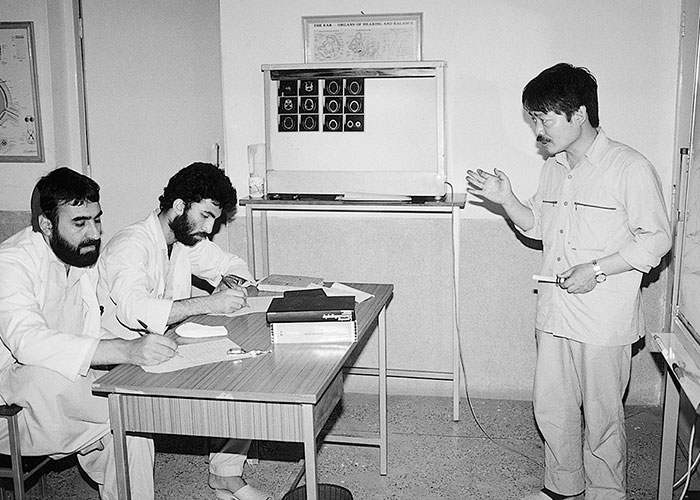

パキスタン・北西辺境州のペシャワール。ここに基地病院を作り、パキスタン側に2つ、アフガニスタン側に8つの診療所を設け、現地の医療スタッフ250人と、井戸を掘るという水源確保事業におよそ700人のスタッフがいる。合わせて、およそ1000人に上る現地人スタッフを、たった6人の日本人スタッフで指導する毎日。

それが中村哲医師のアフガニスタンでの日常だった。歴史も文化も違う1000名ものスタッフを指導する。この一事をとっても、中村医師の苦労の程がうかがえる。

そんな活動を支援するのが、中村医師の地元である福岡の「ペシャワール会」だ。

年間1億円を必要とするアフガニスタンでの活動を、このペシャワール会7000人の会員による募金が支えている。様々に問題視されている、海外への資金援助だが、他の団体が集まった資金の20~30%ほどしか現地に送らないのに対して、同会はおよそ98%をアフガニスタンに送っている。その差は、呆れるほどに歴然だ。それとて、活動を支援したいと集まった「ペシャワール会」だからこそできることなのだろう。そんな部分にも、中村医師の活動が、いかに人々に感動を与えていたかがうかがえる。

中村医師が赴任したペシャワール。そこはかつてアレキサンダー大王やチンギス・ハーンが往来した、歴史の十字路とも言えるカイバル峠の麓。ガンダーラ地方と呼ばれる、仏教文化の栄えたところでもある。

今でこそ、世界の最貧国と言われ、日本人の目には不毛の地にしか見えない場所だが、文化的にも民俗学的にも複雑極まりない濃厚な地域のようだ。

夏は50度近い猛暑となり、冬は零度以下にもなる。降雨量は日本の約200分の1の川沿いの集落で、農業と遊牧に勤しむという、何かで見たような暮らしぶりだが、それとて一たび大干ばつに襲われれば数百万人もの死者を出す。

国土の3割をヒンズークシュ山脈に覆われた、暮らしていくには極めて過酷な地域だ。と同時に、この6000~7000メートル級の山々は万年雪をいただいた、豊かな水源でもある。

ここに中村医師は目を付けたのだろう。

しかし、そんなペシャワール地方は、大航海時代の到来以前は陸上交通の要衝であり、異なる民族や部族が交わるホットスポットでもある。赴任当初、中村医師はライ患者の治療を担当する。

ライ病の発生地は北インドと言われ、そこからアレキサンダー大王がヨーロッパへ運び、仏教伝来とともに朝鮮半島から日本へと持ち込まれていった。そんなライ病の故郷での診療は、まさに闘いの連続だった。

中村医師が赴任した当時、同地のライ病患者は2400名。この2400名の患者を、たった16床のベッドと、壊れた聴診器と使いまわしの汚い注射器だけで診察・治療しなければいけないのだが、やがて患者数は、7000人、8000人と増えて行く。

またライ病が多発する地域と言うのは、他にも結核、マラリア、デング熱、アメーバ症、腸チフスなど、様々な感染症の巣窟でもあるらしい。勢い中村医師の仕事は、ライ病治療に留まるものではなく、その他の感染症から一般的な病気治療まで及ぶことになる。

そんな過酷な現場だが、さらに中村医師を悩ませたのは、イスラム女性の診察と治療だった。

ライ病の初期症状は、全身の皮膚に現れる発疹やただれだ。男性であれば、顔を見ればその症状を見分けられるが、女性特有の被り物(ブルカ)の存在は、発見を遅らせてしまう。だからと言って、この被り物をどうかすると大変不道徳なこととなる。ましてや、女性の胸をはだけて聴診器を当てるなどなかなか許されることではない。そのためだけに、20名もの女性スタッフを送り込んだ。

しかし問題は、それだけに留まらない。

中でも驚かされたのは、1992年1月、北西辺境州最大のらい多発地帯のスワトで、ヨーロッパのある団体がライ病の「根絶宣言」をぶち上げ、地元要人を招き派手な祝典までやってのけたことだ。スワトは根絶計画の象徴的地域で、ここで根絶を宣言することが最も耳目を集めると計算した上だったらしい。

この団体にすれば、派遣されて10年が経ち、そろそろ成果をあげないと本国の予算が取れなくなる、という恥ずべき理由であり、事実根絶などできていなかった。1991年に湾岸戦争が勃発すると、欧米人はクモの子を散らすように現地から逃げ出してしまう。そんな中、中村医師たちは、活動拠点の拡大と拡充に追われていた。

などと中村医師は、諸外国が同地に派遣したNGOの哀しい実像を紹介する。

ある日の夜。ライフルを所持した住民が診療所に押し入ってきた。診療所の一員で、アフガン戦争中にはゲリラ指揮官として戦ったというスタッフがライフルを奪い、この住民を殴り倒して事無きを得るのだがこれが非常にまずかった。先に手を出したのは、こちらのスタッフだからだ。

案の定、一時間もすると外が騒がしくなり、診療所が銃撃され始めた。この時、2名が銃弾によって殉職している。

それでも中村医師は、武器と仲間を集めて応戦しようとする現地スタッフに対して、

「たとえ皆殺しになっても人を殺してはいけない」

と立ちはだかる。その時のセリフが凄い。

「私たちは人殺しに来たのではない。人の命を助ける仕事でここにいる。鉄砲で脅す奴は卑怯者だ。それに脅えて鉄砲を撃つ奴は臆病者だ。君らの臆病で迷惑をするのは明日の診療を待っている患者だ」

と一喝し、その場を収めてしまう。

翌朝、診療所に現れた約20名の村長や族長に対して、

「診療所が無用ならば、私たちは直ちにここを引き上げます。困っている村は数え切れないくらいある。役立たずの診療所と思っているなら、そうと言って下さい。今後の方針を決定します」

と伝えた。すると長老の一人が立ち上がり、昨夜の非礼を詫びてくれたらしい。

そんな中村医師の最大の敵は「水」だった。干ばつによって、農業用水はおろか飲み水を失くした人々が離村し難民化していく。そんな劣悪な水事情によって赤痢などの疫病が蔓延し、真っ先に子どもたちが死んでいく。さらに地球規模の温暖化により水不足には拍車がかかる。

中村医師は、とにかく水を確保することが先決と、井戸を掘ることを決心する。そうして様々な困難の中、48カ村、約30000家族、20~30万人の人々を離村の危機から救う。

これを中村医師は、自らの活動における最大の壮挙だと自賛している。

「皆(ほかのNGO)が行きたがるところならば行かない。誰かが行く所は、誰かに任せておけばいい。それより誰もが行きたがらないところ、誰もがやりたがらないことをする。これが私たちの一貫した基本方針です」

世の中には、様々に闘う人たちがいる。

自身の家族や暮らしを守ることも闘いであり、それはそれで美しい。また、世の中をよりよくするために、闘う人たちもいる。これもまた、有り難い。加えて、自ら武器を取って、銃後の私たちを守ろうとする人たちもいる。それもまた、頼もしい限りである。

しかし一転、中村医師のような方を知ると、その闘いが何者を守ろうとするものなのか、深く考えさせられてしまう。

サイバー空間の進化により、グローバル化が次元を超えようとする現代。日本と言う、文化・人的資源以外の根拠を持たない島国の在りようや、そこに暮らす「日本人」の美的資質を知らしめることにより、いつか敵対するかもしれない世界に対して敢然と立ちはだかる、無手の戦士。

そんな雄々しい姿が、この一人の医師に重なって見えるのは私だけだろうか。いや、そんなことはない。この本を読むと、他人を殺傷する武器を持たずして、激闘の最前線に立つ一人の日本人の姿が見えてくる。

こんな日本人が、同じ時代に生きていたことを私たちは忘れてはならない。そう強く思わせてくれる一冊である。

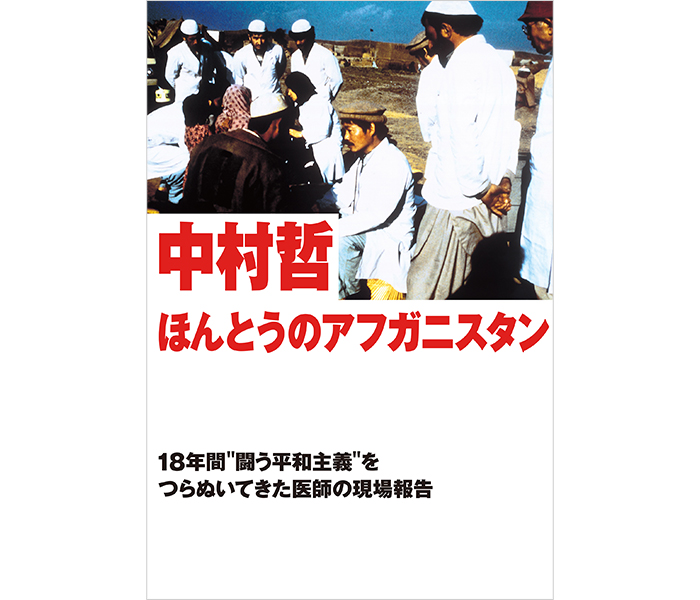

『ほんとうのアフガニスタン~18年間“闘う平和主義”をつらぬいてきた医師の現場報告~』(光文社より電子書籍にて復刊・初版2002年3月)

文/森健次

『ほんとうのアフガニスタン~18年間“闘う平和主義”をつらぬいてきた医師の現場報告~』

中村 哲 / 著

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.