2020/05/08

横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店

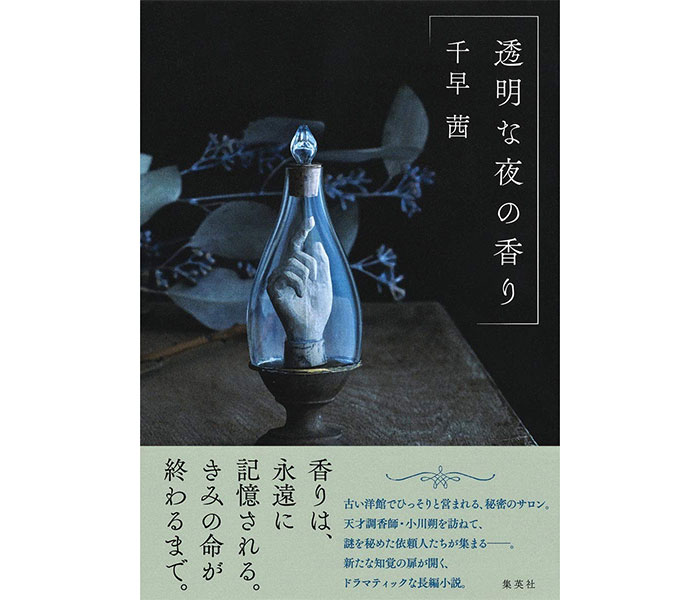

『透明な夜の香り』集英社

千早茜/箸

その人の声は深い紺色をしていた。黒と見間違うほどの深い深い紺だ。でも、黒ほどはっきりとした拒絶の色を示していないことが、救いのようだった。その声は、一香の耳に不思議とよく馴染んだ。懐かしい。でももう戻れなくて、胸が締めつけられる。

25歳の一香は、カーテンを閉め切った部屋に閉じこもっていた。ある日、突然仕事に行けなくなった。同僚はひどく心配してくれたし、休職扱いにしてくれるようなありがたい職場だった。職場に問題があったわけではなかった。罪の意識をもち続けている過去が、一香の体を覆い、動けなくさせていた。

ある昼下がり、人目を避けるように向かったスーパーの片隅に、黒の太文字で「アルバイト急募」と書かれた張り紙を見つけた。会社名も仕事内容も書かれておらず、書いてあるのはシンプルすぎる要件と連絡先だけ。一香は、その番号に連絡をしてみることにした。働かなければと焦る気持ちはあった。

最初に電話に出た人は、ひどくせっかちな口調だった。背後からは猥雑な夜の気配がしていて、一香に履歴書をPDFで送れと言った。パソコンを持っていないと言うと住所を告げられ、一方的に電話は切れた。

履歴書を送ってほどなくした深夜。時が止まった一香の世界への静かな侵入者のように、携帯が鳴った。覚悟を決めて電話に出た一香の耳に、深くて紺色の――朔の声が響いたのだった。

朔は、高級住宅地を通り抜けた先、森の中にある大きな洋館で、依頼者が望む秘密の香りを調香していた。その人の体臭から、生活習慣や健康状態まで分かってしまう特別な嗅覚を持ち、かつては大手メーカーで大衆向けの香りを研究し、商品を作り出していた。彼は自身に匂いがつくことをひどく嫌い、明るい茶色の髪は坊主に近いくらいに短く切られ、時おり灰色の瞳が心もとなく揺れる。

一香が面接のために初めてこの場所を訪れたとき、出掛けに大家さんに押し付けられた薔薇の名前を、朔は何でもないように告げた。鞄の中に入れていただけにも関わらずだ。一香が外に出ない生活をしていることも同様に。当分は交通機関を利用しないこと。朔の調香した香りのみを身に纏うこと、そして嘘をつかないこと。その他にも細々とした条件はあったが、料理を作ったり家の中を整えたり、家政婦のような仕事を任されることになった。

朔は依頼者の望む香り、例えば、不倫相手の体臭、血の匂い、少女の匂い、役になりきる匂いなど、誰にも言えない秘密や願望を詰め込んだ香りを調香していた。朔に香りを作ってもらえるのは、最初に電話に出た探偵業を営む新城を介した人のみ。完全オーダーメイドの、その人のためだけに調香された特別な香りだ。さらには、この場所とここで起こることを口外しないこと。そして「嘘」をつかないことが絶対条件だった。

「嘘は臭う」

彼は、嘘の匂いを決して受け付けなかった。

香りは海馬に直接届き、永遠に忘れられない香りとして、その人に残る。その強烈な力をうまく使いこなせればいい。けれど、人はそんなに強くない。香りを嗅いでしまったからこそ募った感情の暴走によって、悲惨な結末を迎えることもあった。香りの満ちる瓶を受け取るという最後の決断は、いつも依頼者に委ねられていた。

様々な依頼者や朔の姿を通して、一香自身の封じ込めていた過去が立ち現れていく。この場所を訪れる人々は秘密や、朔の前では何の役にも立たない嘘すら抱え、それでも「香り」を求め、やって来る。けれど、うまく隠し通せていると思っている本音や真実は香り、朔の前では本性が暴き出されてしまう。それに対峙する朔は驚くほどに冷酷であり、残酷だ。朔の冷たい瞳は一香を怯えさせ、同時に期待させた。

朔になら、話せるかもしれない。朔となら傷を分かち合えるかもしれない。

一香と朔。二人は、家族にまつわる悲しい過去を背負っていた。二人の傷は、同じ形でも同じ色でも、ましてや同じ匂いでもない。でも、それはある意味では“同じ”傷だった。誰にも言えず、心の中の誰にも触れられない場所、自分自身ですらもう開けられないような場所に、鍵をかけて押し込めた感情や光景が二人にはある。

朔といると、思い出す。見捨ててしまった兄のことを。朔から電話がかかってきたあの夜、兄からの電話かと思い、心臓が跳ねた。現実では取り損ねてしまったのに。

朔の暗い眼差しは、あの頃の兄の瞳そのものだった。何も見ていない、からっぽの瞳だ。その瞳を見ると思う。今度は救いたいと。兄と同じ瞳を持つ朔を救いたいと思うのは、一香の贖罪からくるものだとしても。

二人は、出会うべくして出会ったのだろう。でも「出会えてよかったね」なんて二人に言う資格を、私は持ち合わせていない。二人の傷は私の傷よりずっと深い。今でも、熱を帯び疼く夜があり、その痛みは永遠に消えないのかもしれない。

私には二人に差し出せるものなんて、何もない。祈り願うことならできるけれど、それは私のエゴであると分かっている。でも、やはり二人を前にして、私は祈らずにはいられない。

もう、二人の世界が灰色に染まることがありませんように。互いの存在が生きていく糧になりますように。

二人の傷が癒えるとき、二人が共にいることは、祝福であり希望であると思うから。

『透明な夜の香り』集英社

千早茜/箸