2020/06/05

田崎健太 ノンフィクション作家

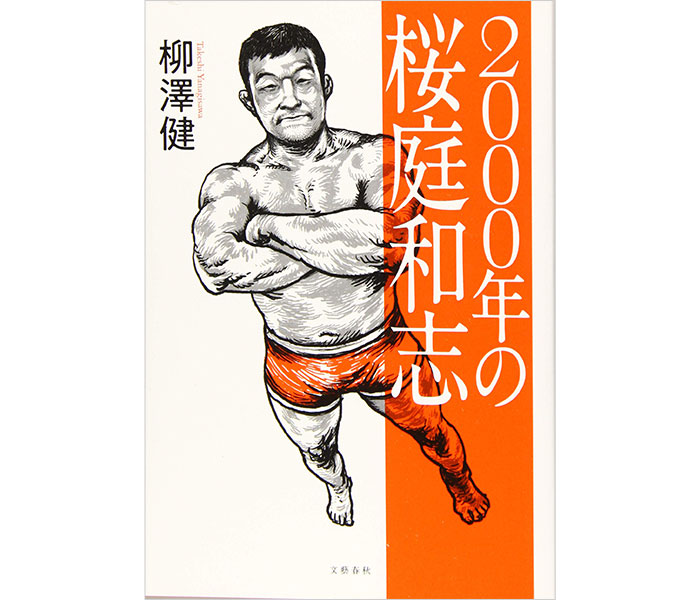

『2000年の桜庭和志』文藝春秋

柳澤 健/著

二〇〇二年二月のことだ――。

リオ・デ・ジャネイロの街はカーニバルの熱気で充満し、人々は浮かれていた。夜中に、海岸沿いで食事をした後、タクシーに乗った。運転手はぼくの顔を見ると、「どっから来たんだ」と陽気な声を出した。

日本からだとぼくが答えると、彼は口笛を吹くように、「サクラバ知っているか」と言った。一瞬、何の話をしているのか分からなかった。一拍置いて、彼が桜庭和志のことを話しているのに気がついた。運転手は桜庭をかなり気に入っているようで「あいつは本当に強いよ」とケーブルテレビで観た試合についてまくしたてた。

ぼくは九七年から九八年に掛けて、サンパウロに拠点を置いて、南米大陸を放浪していた。そのとき、ブラジル人にヒクソン・グレイシー、あるいはグレイシー柔術について訊ねたが、誰も知らなかった。それを桜庭は変えたのだ。

桜庭は一つの時代を作った格闘家である。そんな彼を、『1976年のアントニオ猪木』『1985年のクラッシュギャルズ』という秀作を手掛けてきた柳澤健が取り上げるのは頷けた。そして、この本『2000年の桜庭和志』のページをめくるうちに、実験的な作品であると思った。桜庭を主人公として取材していながら、彼の証言が少ないのだ。

ノンフィクションとはどのように取材し、書くかという「手法」の文学でもあるとぼくは考えている。

かつてノンフィクション作家の吉田司は、「アームチェアノンフィクション」という手法を提唱した。これは実際にインタビューするより先に、資料を集めてアームチェアで思索を深めて作品を書き上げる、というものだ。

彼はかつて「AERA」の「現代の肖像」という連載で、当時の首相、橋本龍太郎を取り上げている。橋本側がわざわざインタビューの時間をとったにも関わらず、吉田はほとんど使わなかった。雑誌発売後、なぜ取材データを使わなかったのだと首相側から抗議があったと、吉田はぼくに教えてくれた。

この原稿は吉田の『世紀末ニッポン漂流記』という短編集の冒頭に収められている。橋本自身の言葉は、最後の部分、本当に申し訳程度に添えられているだけで、それ以外は周辺取材から見える橋本像が描かれている。本人よりも周囲の言葉の方が本質を突いているという吉田の判断だったろう(わざわざ橋本に取材交渉し、場まで設けた編集者はさぞかし青ざめたはずだ)。

柳澤がどこまで意識しているかは分からないが、『1976年のアントニオ猪木』『1984年のUWF』そして『2000年の桜庭和志』という“三部作”はこのアームチェアノンフィクション的な手法に近い。

一作目、アントニオ猪木には単行本では取材せず、文庫化の際、インタビューを加えている。そのため原稿の大筋に猪木の取材は影響していない。

UWFについては、鍵となる登場人物である前田日明に取材の申し込みさえしていない。それにもかかわらず、前田に厳しい書き方をしたことに、前田本人、そして彼の信奉者は激しく反発した。ただ、前田に取材した類書よりも柳澤の“解釈”の方が筋が通っているように思える。そしてそれを一気に読ませる筆力もあった。

今回の桜庭については取材をしているが、原稿の中での存在は極めて薄い。

例えば、桜庭が、先輩レスラーである高田延彦の「高田道場」から離れる場面がある。

桜庭のTシャツが売れたにも関わらず、彼の懐に入ることはなかったという証言がある。これに対して桜庭は高田と別れたのは、金銭的な理由ではないと否定する。

〈僕は練習をいつもしっかりやっていた。でも、ある時、サク(※田崎注 桜庭の愛称)が練習をさぼっていると高田さんが言っている、という話が伝わってきた。これ以上は言いません。本当のことは、言うのであれば直接本人に言います〉

実に淡泊だ。そして柳澤も深追いしない。ぼくならば、高田に取材を申し込み、断られたとしても質問状を出す。桜庭には何度も質問を代えて何が起こったのか、訊ねるだろう。そしてその表情、言葉の乱れ方で彼を表現したいという誘惑に駆られる。

柳澤はそこに興味がない。プロレス、格闘技という大きな流れの中で、桜庭の物語を描こうとした柳澤にとって、高田との訣別は些細なことなのだ。桜庭に取材したのは、その答え合わせのためだった。

桜庭は勘の良い男だ。人からどう見られているのか興味がない節もある。柳澤のやり方にことさら波風を立てることもなかった。

『2000年の桜庭和志』で、柳澤は高田を突き放して書いている。本人に取材をしていないのに何が分かるのだと、高田の信奉者は怒り狂うかもしれない。多少筆が滑りすぎな傾向があるにしても、高田についての柳澤の“解釈”は説得力がある。

柳澤がこの三部作でアームチェアノンフィクション的な手法を取ったのは、プロレスラーは嘘をつくのが仕事である、という諦念に近い感覚があったからだろう(吉田司が政治家である橋本龍太郎に対したのと同じだ)。どうせ嘘をつくならば、資料を読み込んだ上で大きな流れを掴んで物語を組み立てていけばいい。それも一つの手法である。

ぼくは違う。

『真説・長州力』、『真説・佐山サトル』で柳澤と全く違った手法――主人公を繰り返し取材してその人物像に光を当てようとした。一対一の勝負――元日本代表監督のヴァイッド・ハリルホジッチ風に表現すれば、“デュエル”を重視した。どちらも正解なのだ。大切なのは書いた原稿が面白いかどうか、である。

『2000年の桜庭和志』文藝春秋

柳澤 健/著