2020/10/09

金杉由美 図書室司書

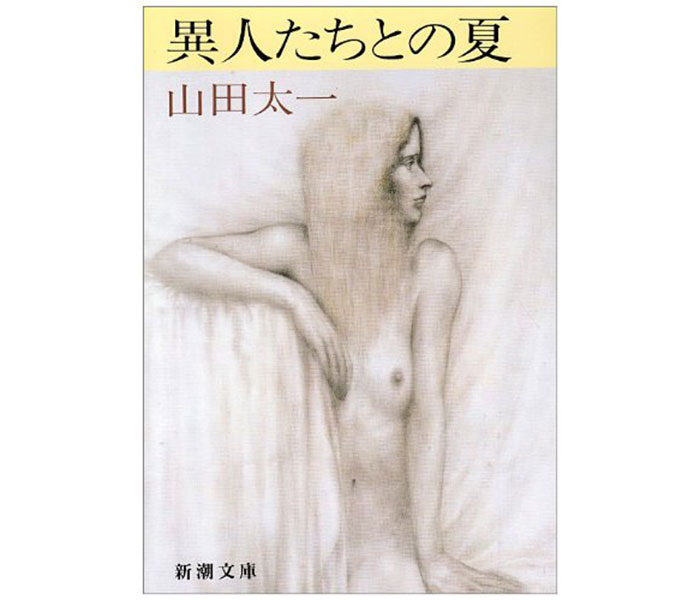

『異人たちとの夏』新潮社

山田太一/著

今年の夏は中抜きされたような夏だった。

例年以上の熱波は訪れたけれど、海や山を楽しむこともままならず、わくわくした開放感のない、淋しい淋しい夏だった。

旅行も音楽フェスも野外イベントも呑み会もないまま、無為に過ぎ行く夏。

なんだか騙されたような気がする!

私の夏を返せ!

そう思っている人も多いはず。っていうか、たいていの人がそう思っているはず。

夏を舞台にした小説は山のようにあるけれども、幻のような今年の夏に、とくに思い出したのがこの「異人たちとの夏」。

妻子と別れ、砂を噛むような日々を孤独に過ごしている、シナリオライター原田。

その年の夏、彼は、同じマンションに住む若い女性と知り合い恋に堕ちた。

数日後、子ども時代に住んでいた浅草を歩いていて、亡くなったはずの父母と再会する。

12歳の時に死に別れた両親は、若い姿のままだった。

そんなことあるわけがない。何かがおかしい。わかっていても懐かしさのあまり誘われるがまま居心地の良い両親の家に通うようになる。

人生に幻の夏が訪れたように、美しい恋人と睦みあい、優しい両親に甘え、幸せな毎日をおくる原田。

しかし満ち足りた精神状態とは逆に、彼の体は次第に痩せ細りやつれ果てていく。

つまりこの物語は現代版の牡丹灯篭なのだ。

異界のものと交われば、生気を吸い取られ、やがて死に至る。

死から逃れるためには異界との縁を断ち切らねばならない。

原田は断腸の思いで父母との再びの別れを決意する。

幼い頃の思い出が美化されるように、両親と過ごすつかの間の時間は甘やかに愛おしい。

自分たちより年上になって目の前に現れた息子に驚きもせず、幼子に接するようにかいがいしく世話を焼く父母。

二度と逢えないと思っていた大事な人との逢瀬は、その一瞬一瞬が宝物だ。その宝物を手放さなければならない切なさ。

理屈では割り切れない本能的な痛みが、胸に迫る。

すべてを喪い暗闇の中にいた彼にとって、目の前に現れたあたたかな灯は、かけがえのないものだった。

たとえそれが、亡霊が手にした牡丹灯篭であっても。

そして物語は、衝撃の結末を迎える。

異界は思いもかけない方向から彼に襲い掛かってきたのだ。

この終盤のスペクタクル感はまさしく白眉。

ぜひ体験してみてほしい。

異人たちとの夏。それは忘れることの出来ない一度きりの夏。

こちらもおすすめ。

『夏への扉』早川書房

ロバート・A・ハインライン/著 福島正実/翻訳

冬の寒さが嫌だから、きっとどこかに夏へと続く扉があるはずだ!と諦めずにしつこく探し続ける。

そんな猫「護民官ペトロニウス」と飼い主の、時間を飛び越える物語。

何もかもうまくいかず心が凍ってしまいそうなときに少しぬくもりを与えてくれる一冊。

『異人たちとの夏』新潮社

山田太一/著