2021/03/05

横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店

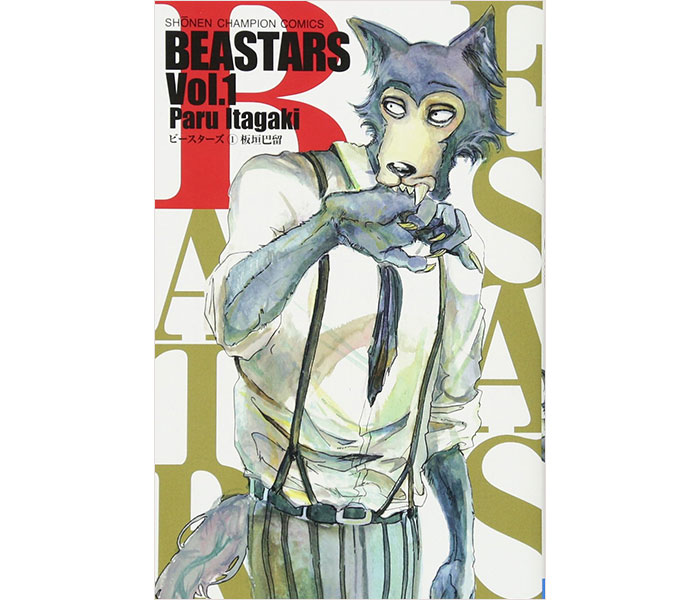

『BESTARS』秋田書店

板垣巴留/著

俺と彼女の恋は、命がけの恋だった。誇張でもなんでもない。それは、俺が肉食獣で、彼女が草食獣だからだ。捕食者と被食者。獰猛な獣と、柔く脆い命。彼女を殺し食べてしまうことは、肉食獣の俺にとって、いとも容易いことだ。

でも、俺が彼女に手を伸ばすのは、彼女をただ抱きしめたいと思うからだった。その真っ黒な瞳に映った本当の俺の姿を、いつまでも君に見ていてほしいと願うからだった。この爪は、この牙は、君を守るためだといつか胸をはって言える日が来るだろうか。

これは、草食獣に恋をしてしまった一匹のハイイロオオカミの物語だ。肉食獣が草食獣に恋をしてしまった宿命による苦しみが、いつまで経ってもつきまとう残酷な世界の物語だ。そして、かけがえのない「君」に出会ってしまった一匹の、圧倒的な生命のいぶきが匂い立つ物語だ。

物語の主人公はハイイロオオカミのレゴシ。レゴシが在籍する全寮制の学園で、痛ましい事件が起こった。レゴシも所属する演劇部の生徒が何者かに食殺された。「肉」を食べることは、決して侵してはならないタブーだ。まして、未成年の食殺となれば事態は深刻であるが、犯人は学園内の「肉食獣」である可能性が高いという。殺害されたアルパカのテムは、演劇部内でしか肉食獣との接点を持っておらず、無口で不気味な印象のレゴシに、疑いの目が向けられる。

しかし、レゴシにとって疑惑の視線が向けられることは日常茶飯事であった。レゴシには、鋭い爪と頑丈な顎と牙があり、灰色の毛に覆われたしなやかな筋肉を纏う身体は、草食獣にとって脅威以外の何物でもない。大きな身体に似つかわないような、やさしく繊細な心が宿っていてもなお。

レゴシには家族にまつわる悲しい過去があった。呪われた血はレゴシの体内を流れ続ける。レゴシが背負うものは、あまりにも重かった。レゴシはある時から、自分の内側に籠ることで自身を守るようになっていた。それが、相手を傷つけない唯一の方法だと思うようになった。喜びも悲しみも、いつしかレゴシのしっぽを揺らすことはなくなった。

内面と外見の埋まらないギャップ、そして自身の複雑な生い立ちによる、アイデンティティに飲み込まれそうな17歳のレゴシは、まだ恋の味を知らない。

学園内が食殺事件に揺れる中、演劇部は重要な公演を控えていた。雄アカシカのルイは、端正なルックスと圧倒的なオーラを放つ花形役者。彼は財閥の御曹司でもあり、学園内でトップの人気を誇る。大型肉食獣であるベンガルドラのビル。力持ちで穏やかなヒグマのリズ。レゴシと同じく舞台裏から役者を支える仲間たち。様々な立場と思惑の渦巻く部内で、レゴシは大きな体を折り曲げ、自らの仕事に黙々と取り組んでいた。けれど、レゴシが肉食獣であるということを忘れさせまいとするように、運命は奇妙に歪んでいく。

事件が起こるのはいつも、真っ黒な闇が帳を降ろす夜だ。夜は肉食獣に甘い誘惑をもたらし、草食獣を怯えさせる。暗闇の中、肉食獣の瞳は草食獣の姿を克明に浮かび上がらせ、草食獣の視界は真っ黒に塗りつぶされる。秘密の練習を外で見張るように、ルイから仰せつかった夜。

レゴシが出会ったのは、押し殺した自らの本能と、一匹の真っ白なドワーフウサギのハルだった。レゴシとハル、肉食獣の雄と草食獣の雌。レゴシに抱きすくめられ鋭い爪を立てられたハルと、ハルのいのちをやすやすと奪える立場にあったレゴシ。

二匹がともに過ごす時間が増えるほどに、心よりも身体が反応する。近づけば近づくほど、レゴシの口内には唾液が溢れ、ハルの身体はレゴシの牙に引き寄せられてしまう。キスすらできないのは、二匹の間に居座る怪物が、いつでも襲いかかれるように目を光らせているからだ。少しでも間違えると、血が流れる。それだけならまだいい。レゴシがハルを「食べて」しまうという危険因子は二匹の背中にぴたりと張りつき、その機会を待ち焦がれている。離れる方がどう考えても賢明だ。レゴシはハルの命を奪うことなど、これっぽっちも望んではいない。

けれど、レゴシのしっぽが揺れることが、何よりの証拠のように。ハルの瞳に映ったハの字の眉毛をしたオオカミが、訴えかけるような眼差しで心の内側をさらけ出すように。

俺は目の前に現れた、植物を愛し、たとえ一人ぼっちでいても気高く、小さな口いっぱいに食べ物を詰め込み、懸命に食事をする――いや、挙げればきりがないな。

ハルちゃん、君が好きだ。たとえそれが、君を食べたいという本能のもつれが生み出した感情であっても。

子どもと大人の狭間にいる二匹。裏側の世界の前で佇む二匹。二匹が乗り合わせたボートは荒波に呑まれ、ぐらんぐらんと揺さぶられ、しかし荒れ狂う波のなか触れ合うこともできない。異種族同士の恋愛なんてお遊びだ。裏市で肉を買い食いすることは、マナーなんだと大人たちは言う。でも、レゴシはその道を選ばない。

二匹がともに生きていくためには言葉などいくらの慰めにもならない。レゴシは、ハルとともに生きる未来を選択するために、肉食獣の本能を飼い慣らし、悪魔のような身体を使いこなすため、傷だらけになりながら立ち向かっていく。

迷い込んだ裏市で本性を剥きだした肉食獣に。テムを食殺した、友人である犯人に。唯一無二の存在である学園のヒーローに。裏社会を乗っ取った残忍な混血種に。そして、自分自身に流れる血と、その血ゆえに自らの中から沸き立ち、飢えることのない、草食獣への畏怖と尊敬と愛情に。

命がけの恋なんて珍しくない。恋なんてタブーがある方が燃え上がるに決まっている。けれど、二匹のままならない恋に胸が締め上げられ、涙がこぼれて止まらない。自らの心臓の鼓動で身体が揺れる。今まで感じたことのなかった感覚に戸惑い、狼狽え、この感覚とどう折り合いをつければいいのか分からない。心が揺さぶられるたびに、名前のつけられない感情が産声を上げ、苦しくて怖くて、逃げ出したくなる。

でも。こんな感情が自分の中に生まれるなんて、類のないしあわせだとしか言いようがなかった。

『BEASTARS』に出会ってから、私の心はこの物語とともにあった。生きていたのだ、私の中で。歩んでいたのだ、この世界を君たちと。レゴシのやさしい瞳が、ハルの混じりけのない笑顔が、頭の片隅に、心の中に住み着いて離れなかった。君たちとなら、このままどこまでも、まっすぐ進んでいけるような気がした。

本当は、このレビューを書き終わることですらさみしい。手放したくない、いつまでもこの世界に浸っていたい。きっとこの文章を書き終えると、私の中にいる彼らは少し薄まってしまう。現実と物語の世界が強固に手を取りあえるのは、そんなに長い時間じゃない。永遠性がないからこそ、強力に作用する魔法にかかっているのだと、とうに気づいている。

書ききれないことがたくさんある。伝えきれない感情がまだまだある。けれど、一度上がった幕は閉じられなければならない。さみしくとも、悲しくとも、私は私の現実を生きていかなければならない。私の物語の創造主は他ならない自分自身なのだ。私は、ここから逃げだすわけにはいかない。

すばらしい物語に出会った喜びを胸に、まだ言葉にできない感情を抱きとめて、私は私の物語を生きていく。

そうすることでしか、受け取ったものを世界に返していくことはできないのだから。

『BESTARS』秋田書店

板垣巴留/著