2018/07/20

藤井誠二 ノンフィクションライター

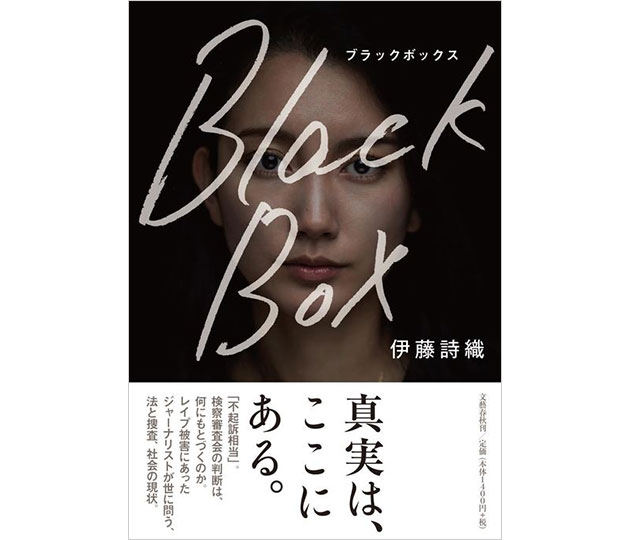

『Black Box』文藝春秋

伊藤詩織/著

私の記憶では、レイプ被害当事者が実名と顔をメディアに晒して、被害を本に書きつけることで公にして世に問い、法律や被害者ケアシステムの不備を強く訴えたのは、小林美佳の『性被害被害にあうということ』(朝日新聞出版)に続いて二例目だと思う。

当時、私は小林さんに何度も会ってルポを書いた。のちに彼女は性暴力経験者の苦しみに寄り添うグループを立ち上げた。ちなみに小林を襲った通り魔のような加害者二名は逮捕されておらず、未解決のままである。小林の本も、そして伊藤の本も、苦しみと絶望、闘いの記録である。

『Black Box』(ブラックボックス、文藝春秋)は壮絶だ。切り裂かれた魂を抱えながら言葉を紡ぐ作業は辛苦以外の何もでもないことに加え、同時に伊藤の「告発」は自身の被害経験の苦しさだけでなく、諸外国と比較して性暴力被害について、日本の対応が極めて遅れていること、法廷では不利に立たされることが多いことに対しての怒りに満ちている。その怒りは私たちの「男社会」に対して向けられている。

伊藤の加害者は誰か。はっきりしている。元TBSワシントン支局長の山口敬之だ。伊藤が告発したところによると、仕事の打ち合わせの酒の席で、酒にデートドラッグ(※服用した相手の意識や抵抗力を奪って性的暴行に及ぶ目的で使われる、睡眠薬や抗不安薬)のようなものを酒に混ぜられて飲まされ、意識を失った状態でホテルに連れ込まれ、レイプされたという事件である。被害者となった伊藤は悩み抜いた上、警察等に相談、山口氏は日本に帰国したところを逮捕される予定だったが、突如、警視庁のトップレベルからストップがかかり、検察も不起訴処分とした。

これには、安倍総理の子飼いのような関係にある山口氏の逮捕をとめるべく権力の上のほうで何らかの画策がはたらいたと見るべきというのが、伊藤を始め、大方のメディアの見立てである。酒の強いはずの伊藤がとつぜん昏倒、引きずられるようにしてホテルに連れ込まれ、気付いたときにはレイプされていたという。その間の彼女の記憶は抜け落ちているが、覚醒してからの山口とのやりとりや、前後の状況などを見れば、まちがいなくこれは犯罪であることがわかる。

伊藤は捜査機関からも情報を得ながら、自分でもホテルの監視カメラ映像を確認して証拠を集めていく。そしての不起訴(検察審査会の議決も「不起訴相当」)になった加害者を「クロ」と断定、実名で書いた。

伊藤がいくつかの大手メディアに報道を頼んだ経緯も書かれているが、報じるタイミングがつかめないこと等を理由に引き延ばされるだけで、報道はなされなかった。けっきょく世に知らしめたのは「週刊新潮」の取材チームである。週刊誌のゲリラ的報道が事件の全容を正確に伝え、「総理に近い男」の蛮行が世に伝えられることとなった。

既存の大手メディア─―記者クラブに加盟しているような─―は、不起訴事件や、なんらかの理由で服役を終えて市民権を回復した元犯罪者の実名はもちろん、事件そのものを触れることを避ける傾向がとても強い。

これは私も今年5月に出したばかりの『黙秘の壁 名古屋・漫画喫茶女性従業員はなぜ死んだのか』(潮出版社)の取材でも経験した。死体遺棄だけで実刑となり、傷害致死では不起訴になった事件を記録したノンフィクションだが、事件発生から不起訴になるまでは散発的に地元メディアは報道をおこなったが、その後はぱったりと途絶えた。出たのは民事訴訟の終盤になってからと民事判決のときだけである。

伊藤の叫びを大手メディアが報じるタイミングを逸したのは、私も経験したようなそのような大手メディアの横並びの慣習のようなものが存在するからなのだろう。既存の大手メディアは、クロに近いグレーだと自分たちで判断しても、「不起訴」の前には腰がひけてしまいがちなのだ。

伊藤は山口からのメールもすべて公開している。私も服役を終えた加害者らを実名で書き、不起訴になった傷害致死についても「クロ」という疑念を色濃く滲ませながら取材を進め、書いていった。

こうした報道はもちろんリスクがともなうが、法律や制度の枠外で、ジャーナリストや当事者(伊藤の職業はジャーナリストである)が、自分たちの確信や証拠をもとに報じていく姿勢が私はもっとあるべきだと常々思っている。もちろん相手の人権に細心の注意を払いながら。捜査機関の発表がすべて「正しい」とは限らない。捜査機関の情報だけを右から左へ流すだけの仕組みに慣れきってしまうと、メディア独自の対応に二の足を踏むことになる(英BBCは実名で事件についてドキュメンタリーを制作した)。

いま伊藤は民事訴訟を提起中である。民事裁判所がレイプ事件を争うときに必ず争点になる「ブラックボックス」、つまり密室の仲で起きたレイプ事件のような第三者にはわかりえないことをそう呼ぶのだが、民事裁判所はどう判断するか。『Black Box』は現在進行中の本である。

『Black Box』文藝春秋

伊藤詩織/著