2022/08/17

馬場紀衣 文筆家・ライター

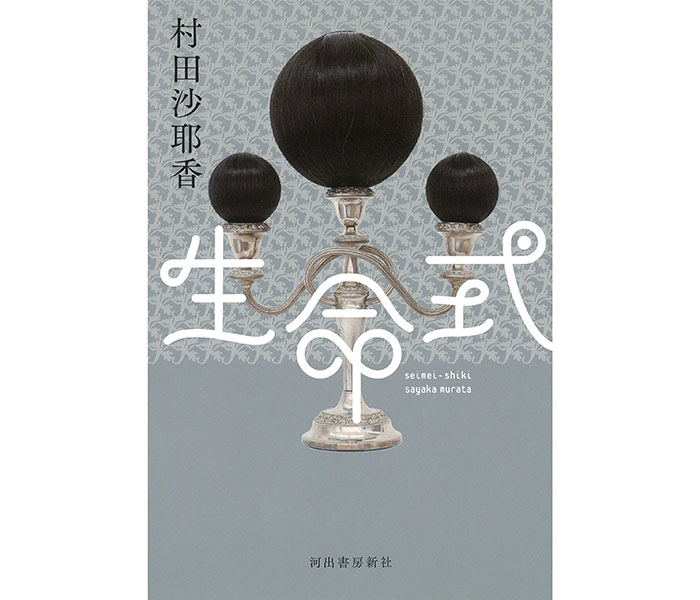

『生命式』河出書房新社

村田沙耶香/著

この本のなかでは常識は通用しない。世界はいとも簡単に反転し、私たちの常識は非常識になってしまうからだ。女子小学生が裏山で「ポチ」と名付けられたおじさんを飼っている世界、普通と思いこんでいた料理の定義を揺るがす物語など、読者の正常性を問いかけるような、ぎょっとする短編が本書には12本収められている。

たとえば死人の部位を再利用した装飾品が好まれる世界(「素敵な素材」)では、人毛100%のセーターを着た女子が羨ましがられている。ローンを組んで買ったセーターは暖かくて丈夫で、高級感がある。なにより手触りがちがう。骨の指輪や歯のピアス、人間の爪をうろこ状にしたシャンデリア、乾燥させた胃袋をシェードにしたランプも大人気だ。恋人との結婚を控えた主人公は、義理の母から義父の皮膚を加工して作られたベールを贈られて嬉しさに涙ぐむ。

表題作の「生命式」は、誰かが死んだときに葬式ではなく「生命式」という儀式を執り行うことが一般化された世界での物語。生命式とは「死んだ人間を食べながら、男女が受精相手を探し、相手を見つけたら二人で式から退場してどこかで受精を行う」というもので、死から生を生むという考えのもとに普及したらしい。生命式には人口増加を促す目的もあるため、国からの補助金も支給される。

「人肉」を食べるというショッキングな本作は、一見するとカニバリズム的思想と解釈されてしまいかねない。しかし職場の同僚や友人を料理して、故人を愛していた人たちがそれを食べるという構図は、彼らが生きる社会の仕組みや死生観の立場から見れば容易に成立する「当たり前」の習慣なのだ。ちなみに人肉はすこし臭みがあるので、しっかり下茹でをした後に濃厚な味噌味の鍋にされることが多いらしい。

「うん、美味しい。奥さん、中尾さんはなかなか美味しいよ」

白髪のおじいさんが肉を口に運びながら頷いた。

「本当にいい風習だね。命を食べて、命を作る……」

おじいさんの言葉に、奥さんがハンカチで目を押さえた。

「そうですね。主人も喜びます。」

「この辺の、内臓に近いあたりが美味しいんだよ。さ、食べなさい。若い人はどんどん命を食べて、受精しないと」(「生命式」)

興味深いのは、人肉を食べることが主流になった世界でも倫理的な観点から「人肉は食べない」反対派がいること。実際、この世界でもほんの30年前までは人肉を食べる習慣などなかった。それが今では、仕事をしながらでも働けるようにと「センターで胎児を出す」という新しい出産が浸透し、コンドームをつけてのセックスは「命を生むためでなく快楽のための交尾」と捉えられ、生命式での受精は「特別」で「神聖」なものと受け入れられるようになった。

いったい、常識とはなんだろう。物語世界で描かれる社会の同調圧力の高まりは、私たちが生きる現実社会との共通点も多い。本書の主人公たちもまた、自分の生きる社会に疑問を抱きつつ、居心地の悪さを感じているのだ。著者が紡ぎだす世界は異常で狂った空想などではなく、私たちが生活している現実の社会の在り方を反転させただけの、もうひとつの現実にすぎないのかもしれない。

『生命式』河出書房新社

村田沙耶香/著