2022/12/16

横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店

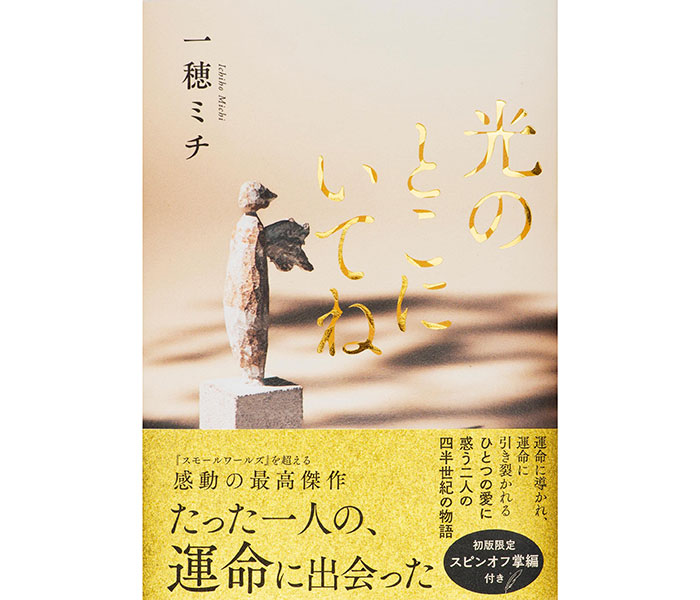

『光のとこにいてね』文藝春秋

一穂ミチ/著

きっかけは私の心変わりだった。

彼女に一切の非はない。

小学生だった彼女と私は本を読むことが好きなもの同士、唯一無二の親友だった。

学校の図書室、月に一度の市の図書館からの巡回車。借りられる冊数めいっぱいの本を宝物のように抱えていた少女の姿を今でも鮮明に思い出す。

隣で肩を並べていても、あっという間に各々の物語の世界へ没入するのに、同じ空間で彼女と本を読むことは他の誰とも共有できないかけがえのない時だった。

学校の中でも外でもとにかく一緒にいたかった。

その理由をあげようとすればするほど言葉は言外へ逃れ、掌に純真な想いが残る。

私は、彼女のことが好きだった。

今彼女が私の隣にいないのは、私が彼女を傷つけてしまったからだ。

当然の報い。下された天罰。

それだけでは足りないくらいの酷い事をしてしまったのに、言葉にすればこんなにも軽い。

物語に呼び起されたのは、過去の生々しい傷だ。

それはきっと戒めのように私だけが抱えているものだ。

小学二年生の初夏。

小瀧結珠(こたきゆず)と、校倉果遠(あぜくらかのん)は、果遠が暮らす団地で出会う。

結珠は、医者の父とボランティアに励む主婦の母、医学部を目指す兄の四人家族で、エスカレーター式の名門校に通う恵まれた環境にいる少女だ。

同じレベルの裕福な家庭に暮らす穏やかな級友たちに、たくさんの習い事で忙しい毎日。

けれど、何の不自由もなく絵に描いたような優美な暮らしは、結珠に心の安寧をもたらさない。結珠の前には「ママ」の正しいとする価値観で構成された道がいつだって用意されていた。

結珠の意見、ましてや心情が慮られたことは一度としてなく、繋がれた手でさえ急かすように彼女を引きずっていく。

冷たい視線に、拒絶と書いてあるような背中。

母の愛を感じることのできない結珠に、本心を告げることなどできるはずもない。

果遠は母と二人、団地に暮らす少女だ。

隣室の声が聞こえるのは日常茶飯事で、プライバシーなどない狭い部屋の中、自然志向をカルト的に信仰する母によって窮屈な暮らしを強いられていた。

美しい顔立ちは生かされぬまま、みすぼらしさまで漂わせているのは、母独自のルールと金銭的な余裕のなさから来るものだ。

時おり隣から聞こえてくる女の人の泣いているような声を、侮蔑の言葉で罵る母もまた娘の言葉に耳を傾ける暇などなかった。

あれもダメ、これもダメ。おかしいおかしい、キケンキケン……。

狂気すら感じる偏狭な決まりに縛られた少女に友人はおらず、「きみどり」と名付けた隣人のインコを心の支えにするしかなかった。

暮らす場所も住む世界も違いすぎる二人だった。

しかし、結珠の母が果遠の暮らす団地に住む男性のもとへ通い始めたことがきっかけで、二人は出会ってしまった。

どうしてそんなことをしたのか、後から考えてもわからなかった。

はっきりと目が合った瞬間、私は五階のベランダに向かって両手をめいっぱい伸ばした。

ママがだっしゃんという音とともに扉の向こうへ消えた後、時間を持て余した結珠が見つけた少女は今にも落っこちそうでいて、どこにでも飛んでいけそうな自由の空気を纏っていた。

目が合う、手を伸ばす。

あぁ、あの子が駆けてくる。

ただそれだけのこと。意味なんてなかった。

そこに運命が入り込む余地などなかったはずなのに。

週に一度、二人だけの秘密の時間が増えていく。

話すほどに違いは浮き彫りになった。

結珠が当たり前に知っていることを果遠は知らなさすぎた。

時計の読み方がわからない。長い髪を結ぶ術も知らない。

果遠の告白を受けるたび、結珠は丁寧に彼女に教え伝えた。

短針と長針の意味とその役割を。伸びっぱなしの長い髪を三つに編む方法を。

果遠はなんでも答えられる結珠を、尊敬とともに見つめただろう。

同い年なのにずっと多くのことを知っていて、凛とした佇まいに聡明なまなざしを持ち、きれいに結い上げられている三つ編みのつややかな輝きに何度目を奪われただろう。

一方、果遠の無邪気な爛漫さに、結珠は自分にはない眩しさを感じていた。

お父さんの名前も顔も知らないと言ったときの、あっけらかんとした態度と底抜けの明るさ。遊ぶように鉄棒と戯れながら新体操みたいに技を繰り出す身体能力の高さ。

「きみどり」が鳥籠の中で死んでいると泣きながら言ってきたのに、次の瞬間には亡骸を埋めるために隣室のベランダに侵入するという

閉ざされた世界であってなお、上昇気流に乗ってどこまでも飛べそうな果遠の姿に羨望さえ抱いた。

しなやかな身体と、大きく開かれた瞳に宿る意志の強さは幾度も結珠を惹きつけた

些細な諍いはもちろんあった。二人の生活はベースからして全く異なるのだから。

でも、泣きじゃくる姿も、こぼれんばかりの笑みもどちらも同じくらいかわいかった。

嫌いなところがあれば、それ以上の抱えきれない「好き」が目の前にギフトのように差し出された。

ああ、そんなに走ったら、三つ編みがすぐほどけちゃう。自分で追い払ったくせに、胸が痛くなる。果遠ちゃんの背中が遠ざかるほど、ママの規則正しい足音が近づくほど痛みは増し、心臓の鼓動とぴったり重なった。

わたしは、結珠ちゃんの言う「ママ」が好き。丸い帽子やぴしっとした小学校の制服が似合うところが好き。意地悪を言わなくて、三つ編みを教えてくれて、やさしいところも好き。

少女たちに母の影響は強すぎて、口を噤んでも何かを発したとしても、その強大な支配から逃れることは不可能だった。

よどみなく答える結珠の口が閉ざされ、表情が曇る。

太陽のような明るさをもつ果音が、瞳をそらして恥じるように下を向く。

言葉にすることなんてできなかった。

けれど、互いの表情を、そのしぐさを見やればわかった。

押しつぶされそうなのは自分だけではないと、はじめて思えた相手を、しかもそれが大好きなひとだということを「運命」と言い切るには二人は知らなさすぎただろうか、でも。

少女たちの仄暗い世界に、ようやく柔らかな明かりが灯る。

それは「好き」からこぼれたあたたかな光だった。

果遠ちゃんは、きみどりを持ったまま駆け出し、階段の手前でくるっと振り返ると「結珠ちゃんはそこで待ってて」と言った。

「そこの、光のとこにいてね」

それなのに。

別れはあまりに突然だった。

高校性になった二人の再会は、運命を信じた果遠の並々ならぬ努力と情熱によるものだった。

家族を形成したかつての少女たちが再会したのは、パートナーの愛ゆえの行動だったと、あの子が永遠に気づかなければいい。

母を捨て、切っても切っても切れない縁をようやく断ち切って。

少女たちは、もう自らの意志で隣にいるひとを選ぶことができる。

誰とともに生きたいか自身の内側に問いかけることもできる。

その一方で、あまりにも長い空白の期間に互いだけを想い続けることはできなかった。

あの幻のような奇跡のひと時に、たしかにあった特別な感情だけを頼りに生きていくことはあまりに心

あの子が笑っていればいいと心から願うと同時に、誰とも交わらずひとり孤独に生きていくにはこの社会は厳しすぎる。

大人の女性になった彼女たちの指には、“あなた”が不在の人生で、出会った大切なひとと繋がる糸がぐるりと巻き付いている。

これは私が選んだ人生のしるし。これは、わたしが選んだひと。

言い訳も知らぬ振りもできないくらいに大人になった二人が、ともにあるという道へと進むには払う犠牲は大きくなりすぎていた。

二人の恋は淡いままそれでも鈍く光っていて、時おり互いの心を温められればいいと諦めるべきなのだろうか、それとも。

今度こそ。

光のとこにいてね

私が彼女のことを思い出してしまったのは、あの頃彼女に抱いていた感情にふさわしい言葉を本の中にやっと見つけることができたからだ。

あなたのことが愛しすぎて、私以外誰もあなたを見つめてほしくなかった。

あなたのことが本当に大切だったのに、それを言葉にする前に私はあなたをひどく傷つけた。

私と彼女の間に恋はなかった。

けれど、思い出すたびに痛む箇所は、今なお彼女の残像が居座り続ける場所であると私はとうに気づいている。

ごめんも、ありがとうも、もう遅すぎる。

私のことなど記憶から抹消していたってちっとも構わない。

だけど祈ることだけは許してほしい。

光のとこにいてと願うときだけは見逃してほしい。

あなたは光が似合う、私にはじめてできた大切なひとだった。

あなた以上に輝き続けるひとを私は今も見つけられずにいる。

『光のとこにいてね』文藝春秋

一穂ミチ/著