2023/01/25

金杉由美 図書室司書

『モノクロの夏に帰る』中央公論新社

額賀澪/著

「モノクロの夏に帰る」というタイトルは、作中に登場する一冊の本に由来する。

第二次世界大戦前後のモノクロ写真を、AIで彩色したのち手作業で修正してカラー化した「時をかける色彩」という題名の写真集。白と黒だけの表現が造り物のようで別世界めいて感じられていた往時の写真たちが、色彩を帯びることで生活感を得て、現在と繋がる。

歴史としてしか知らなかった「戦争」が、迫ってくる。

うん、魅力的なコンセプトだ。書店員が仕掛けたくなる良い本だ。

本書は、この写真集を介して繋がる連作短編集。

POPを作って推した書店員、読書感想文を書いた中学生、終戦記念日特番で取り上げた広島出身の番組制作会社社員、高校の文化祭で展示発表のテーマにすることになった日米ハーフの転校生…

一冊の写真集が、多くの人の手に取られ、その心を動かし、未来と現在にかかわり、運命さえ変えてしまったりする。

本にはそんな力があるのかもしれない。あると信じたい。

ただし、この連作短編が訴えてくるのは、「戦争の悲惨さを忘れてはいけない」というシンプルで当然のことだけではない。

戦争という史実に対する、現代の若者の等身大でリアルな感情。それは「画一的ではないし画一的である必要もない」ということだ。

モノクロ映像で被爆者のドキュメンタリー映像を見た高校生の、「モノクロで助かった」という他人には言えない思い。

色がないことによって、こころに入り込む速度がわずかに鈍る。その鈍さに救いを覚える。それは正直な感想だ。

そして、番組制作会社社員の、広島で育った子供時代の記憶。

夏が来るたび平和教育が濃密になっていく気配に憂鬱になる。だって原爆関係の記録はあまりにも恐ろしくて正視したくないから。これも正直な感想だ。

しかし、どちらも、口に出せば世間の顰蹙を買ってしまう。

「原爆投下の被害や平和について真剣に向き合わないといけない」「目を背けてはならない」「気持ち悪いから平和記念資料館に行きたくないなんて人としてありえない」

正論です。まったくもって正しいです。

でもそれなら、怖いと思うことは間違っているのだろうか。本音なのに。

広島の子だから平和教育エリートにならなくてはいけないという圧は苦しい。

逆に、原爆投下した側の国で生まれ育った人間は、それらしい反応をしなければならないという圧も苦しい。

何かが胸に詰まってモヤモヤする。

そんなモヤモヤを内在した世界に、毎年八月はやってくる。

終戦の夏を実際に知る人たちは年々少なくなっていくけれど、毎年終戦記念日にはメディアの特集や被爆地での追悼式がある。

写真集やドキュメンタリーであの夏を追体験することによって、戦後生まれの人たちの心に波風がたつ。モヤモヤについても何かを感じ、考えさせられる。

正解なんてない。

ひとりひとりが勝手にモヤモヤすることが大切。

そしてそれは、戦争に関してだけではなく、世の中の「普通」とか「常識」とかを押し付けてくる同調圧力すべてについても同じだ。

こうじゃなきゃいけない、なんて決まりはないんだから、いろいろ考えてみんなでモヤモヤすればいい。

割り切れない思いを、あえて割り切らず、そのまま真っ直ぐに描いた物語。

モノクロの写真に想像の色彩が重ねられカラフルに染まっていくように、この世界も思い思いの色で自由に彩られていきますように。

こちらもおすすめ。

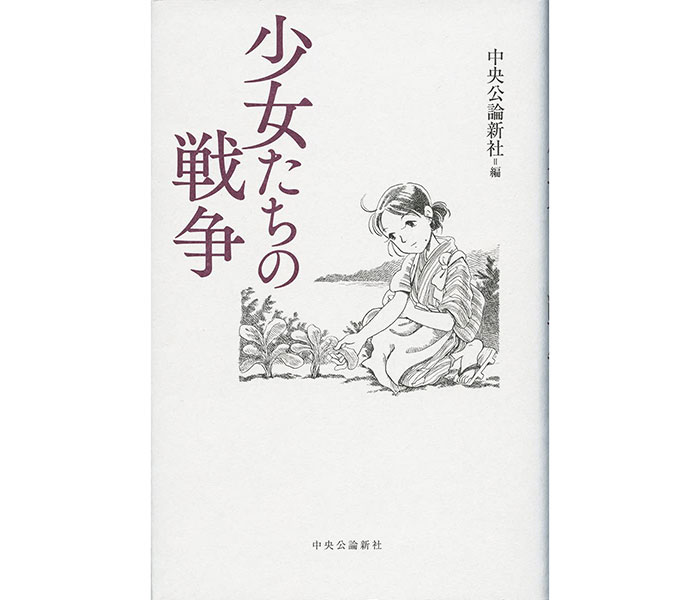

『少女たちの戦争』中央公論新車

中央公論新社/編

佐藤愛子、橋田壽賀子、茨木のり子、向田邦子、黒柳徹子、佐野洋子…

みんな終戦時には少女だった。

彼女たちが振り返るあの戦争。

珠玉のアンソロジー。武田百合子の「続・牛乳」なんて、少女の視点ならでは!の切なさ。

著者の生年順に並べられているのだけれど、このそうそうたるメンツの中でも一番手は瀬戸内寂聴であるということに震撼した。

『モノクロの夏に帰る』中央公論新社

額賀澪/著