akane

2020/09/16

akane

2020/09/16

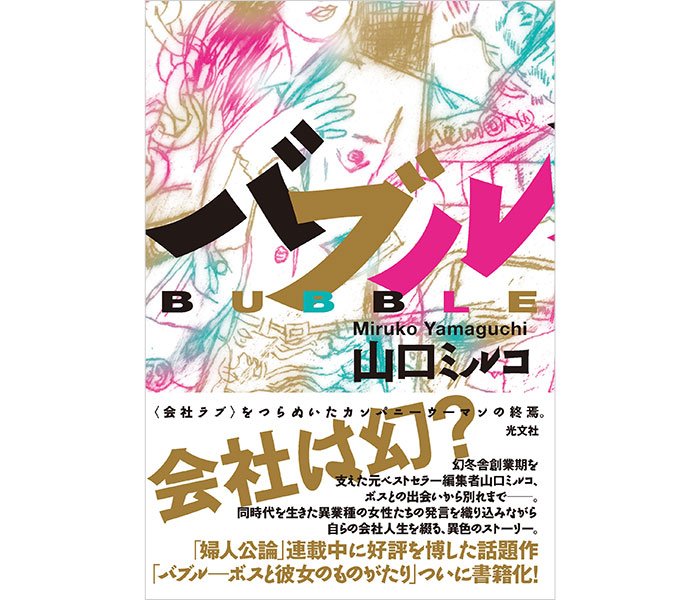

『バブル』(9月17日発売・光文社刊)の見本が出来た。

「見本」とは、本の発売前に、関係者が受け取ることのできる商品のことであり、つまり刊行される本そのものなので、そういえば「見本」でもなんでもないのだが、出版界ではそう呼んでいる。

「見本」は版元と著者、装丁者など、その本で仕事をした人びとが、受け取る。

今回「見本」を受け取る『バブル』で、私は著者だ。

しかし以前も編集者だったので、「見本」はこれまでの人生で何度も受け取っている。

それでも「見本」の出る「見本日」というのは、何度経験してもいいものである。

「ああ、ようやくこの本が世に出るのだなぁ」としみじみ思う日。

そして、一緒に本を作った同志で、喜びを分かち合える日。

「見本日」は、そんな嬉しい日だ。

「見本日」はたいていの場合、嬉しい日となるのだが、そうでなくなることも、ある。

出来上がった本にミスが見つかったときなどには、全身の毛穴が開いて冷や汗が噴き出す。ひどく落ち込んで具合が悪くなるだけでなく、刊行が遅れそうな事態に陥った経験も、過去にはあった。その暗い思い出が、編集者をやめて10年経ったいまも、「見本日」を迎える私の胸に一瞬よぎる。

もういいかげん忘れたいことも多いのに、編集者時代における私の<記憶>はここへきて、より鮮明になってきている気がする。

会社をやめるとき、人は何も持って出られない。

が、<記憶>だけは、その人のものだ。

時間がたつほどくっきりと、繰り返し立ち上ってくる――<記憶>のふしぎ。

『バブル』は、私が見城徹氏のもとにいた編集者時代20年の回想録を軸にした、働く女性たちのドキュメントだが、この本を書いたことで、よりいっそう当時の<記憶>が生き生きしている。

せっかくなのでこの機会に思いきって、私は退社以来ずっと封印してきた<老後の箱>を開けてみることにした。

<老後の箱>とは、編集者時代の写真、作家からの手紙、自分が書いた作家への手紙のコピー、企画書・・・などを入れたダンボール一箱のことで、晩年まで開けないよう厳重に閉じて、クローゼットの奥に押し込んである。死ぬまぎわになったらそれを開け、青春時代を振り返ろうと思っていた。なぜ封印しなければならなかったかは、『バブル』を最後までお読みになった方になら、ご理解いただけるのではないかと思う。

今回この「本がすき。」の連載では、『バブル』には書けなかったこと、書かなかったこと、が、<老後の箱>を開けることによって、出てくるのかもしれない。

<記憶>のなかの大切な人たち、場所、ことがらについて、折々触れていけたらと思っている。

これからしばらくのあいだ週一回、お付き合いいただけましたら幸いである。

『バブル』

山口ミルコ / 著

illustration:飯田淳

毎週水曜日更新

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.