ryomiyagi

2020/10/07

ryomiyagi

2020/10/07

谷村志穂さんにお会いした。

『バブル』を読んだと、すぐにお電話をくださった。

電話では話が尽きず、久しぶりに会いましょうということになった。

谷村さんは、私が編集の仕事を始める(1989年)最初のきっかけをくれた人だ。

つまり谷村さんがいなければ、私は金融業界から出版業界へ転職していない、その話は『バブル』にも書いた。1986年の夏、ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストでサックスとクラリネットを吹く私を見つけたTさん(『バブル』第1章~第2章)は、作家の谷村志穂氏なのである。

水曜の夕方、クルマで都内に向かう前に我孫子駅のお花屋さんで、「このお店でいちばんいいお花をください」と言って花束を買い、それを後ろの座席に積んだ。

高速を使わずに地道をのんびり行くなら、六本木近辺まで2時間近くかかる。

「このお花、2時間もつでしょうか?」

とお店の人にたずねると、失礼な、といったふうに「心配いらない」と言われたが、そんな質問をしたのも、花の持参は私にとって重要だった。なぜなら、今日は「お祝い」だからである。

志穂さんのお宅へ行くのは、はじめてではない。

この30年余りのあいだに、私たちは何度も互いの家を行き来している。

しょっちゅう会うわけではないのに、振り返ればいつも、人生のポイント地点には必ず、会っているのだった。

再会はたいてい、「終わり」と「始まり」のあいだにある。

どちらにもいくつかの引っ越しがあったが、志穂さんは六本木在住時代の私の部屋を知っている、数少ない人でもある。

志穂さんが私のマンションにやってきて、真ん中にサックスと譜面台が置いてあるだけのガランとした空間だったことにおどろいたという話題は、いまだによく出る。

幻冬舎につとめていた頃、平日はほとんど寝に帰るだけだったので、服を置いているほかは何もなく、休みの日にはバンドの練習が入るので、そこへ出かける前にちょっと音出しをするためのサックスだった。

久しぶりに会った私たちは、たくさん喋った。大きなソファで足をのばしたり、食卓でマツタケのお吸い物とごはんをいただいたりしながら。

志穂さんのものごとにたいする考え方は、ぶれることがない。

だからいろんなことにぶつかってきた。

そのぶん人に対して、とてつもなく優しい。

その優しさで、ときにきびしい意見も私にくださる。

私が出版の世界に入るときも、会社を変わるときも、会社をやめるときも、ガンがわかったときも、初めて自著を出したときも、志穂さんは私の前に登場した。

そんな志穂さんの、今日は「お祝い」なのだった。

お会いする前日、私は谷村志穂の過去作から一冊を選んで、読んでいた。

刊行から十年ちかい月日の経ったその本は、いまの私にいたく響いたので率直にご本人へ伝えると、こうおっしゃった。

「それ、いまいちばん読んじゃいけない本だよ」

そうか、あれは「お祝い」の時に、読んじゃいけない本だったのか・・・。

そうした本を積み重ねて、作家になってゆくのかなと思った。

作家の人生は、「いま読んじゃいけない本」の積み重ねで出来ている。

優しくきびしい先輩のピンとした背中を追いかけて、私はスタートを切った。

この先の果てしない試練にワクワクしながら帰り道、懐かしの六本木交差点を通過した。

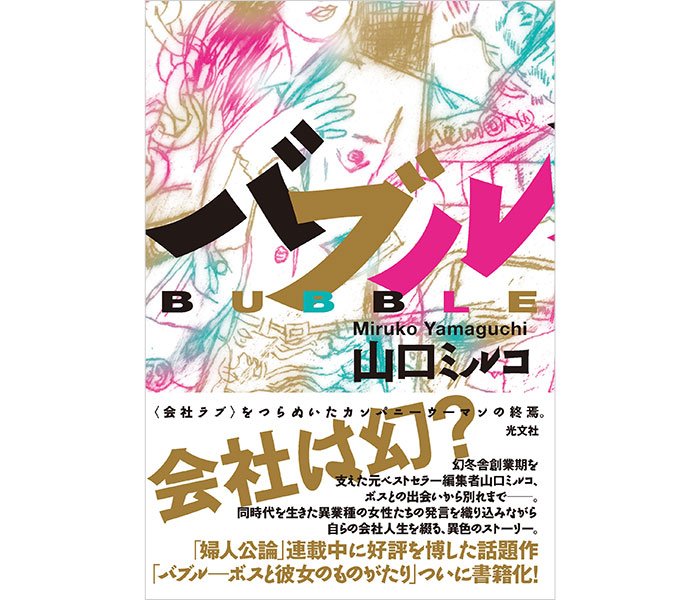

『バブル』

山口ミルコ / 著

illustration:飯田淳

毎週水曜日更新

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.