BW_machida

2020/09/30

BW_machida

2020/09/30

私は「編集者の仕事」を、いたく気に入っていた。

『バブル』の中で書いたように、ゲラ(校正紙の束)に赤字を入れるときは、しみじみと嬉しかった。

コピーはいくらでも考えられた。

作家やアーティストと会って企画について話したり、装丁家や写真家や画家と一緒に本のデザインを作るのも楽しかった。

さらに、いろんな人にインタビューをして、その原稿をまとめるのも、得意であった。

こうして挙げていくと、私が「編集者の仕事」のなかで嫌いなものは何ひとつなく、むしろ「好きだらけ」であるというのに、私は編集者を廃業した。その理由については、『バブル』に書いた。初めて、書いた。

私にとっては<編集者をやめる>=<会社をやめる>、<会社をやめる>=<編集者をやめる>であったので、鶏が先か卵が先かはどうでもいいのだが、会社をやめるときには、編集者をやめることだけ、が決まっていた。

編集者をやめて何をやるのか?

当時は退社にひどく傷ついて、なんにも考えられなかった。

ひどく傷ついて――などと自分で書くのは恥ずかしいことだと思いながら、しかしほかにちょうどいい言葉が浮かばないので、そのまんま書く。

なんにも考えられなかった私が、十年経って、本を「作る」から本を「書く」ことに。

前回、道上洋三さんのラジオ番組に出た話で、「インタビューの経験ということでは千本ノック的にやっている……」と書いたが、インタビューにおいても、話を「訊く」だけでなく、話を「訊かれる」ほうも、やるようになった。

ちょうどいま新刊が出たところなので、いくつかの、メディアの取材をお受けしている。いわゆる著者インタビューだ。

著者インタビューを受けると、たいていインタビュー中の表情を撮られる。そうした写真が私にも少しずつ増えてきたけれど、自分が<インタビューをする側>のときの顔写真という、紙媒体業者としてはめずらしいものを、私は持っている。

30年前、「月刊カドカワ」編集部にいた私が、徳永英明さんにインタビューをしている最中の、写真である。

撮ったのは、ハービー・山口さん。

ハービーさんが、私の知らないあいだに私を撮っていて、あとで焼いて、くださったものだ。いまはあちこち薄茶けて傷んでいるが、まちがいなく「編集者の仕事」をしていたときの、私である。

あの日、あの瞬間、どうしてハービーさんは私を撮ろうと思ったのだろう。

なんの迷いもなく一心に――誰かが自分の「好きで好きでたまらない仕事」に向かっている姿にちがいなく、私はこの一枚の写真を見るたび、そんな人に声をかけたくなるのである。

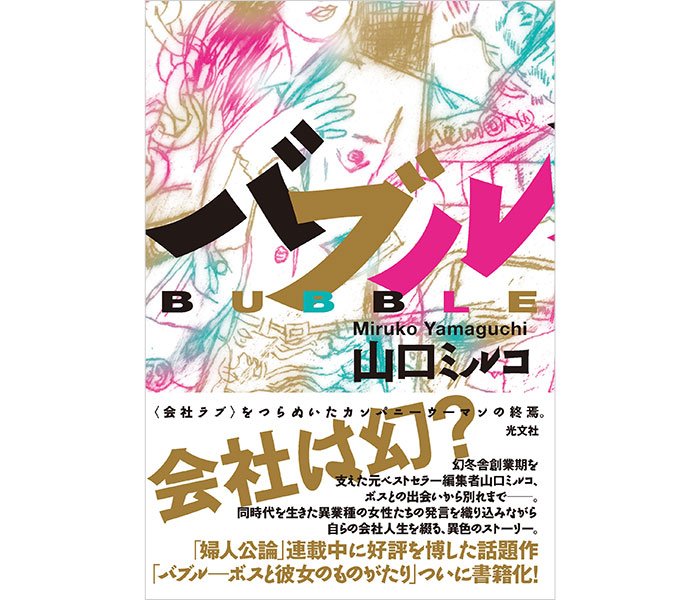

『バブル』

山口ミルコ / 著

illustration:飯田淳

毎週水曜日更新

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.