ryomiyagi

2021/12/21

ryomiyagi

2021/12/21

哲学は2600年にわたって人びとに問いを投げかけてきた。「存在」とは、「私」とは、「神」とは。こうした問題は、ときに難解でそもそも答えがあるのかさえ疑わしい。恋人との不仲や年金制度のように具体的な問題ではないせいか、一見すると自分とは無関係に感じるのだろう。しかし哲学的な問いは個人の人生の問いに、さらには何かを選ぶ決意にまで繋がっている。哲学は「私たちに日常の不確かさを突きつけ、そんな世界に向き合って生きるきっかけをあたえてくれる」のだ。

プラトンの師、ソクラテスはアテナイ(アテネの古名)の政治家や詩人、職人たちを捕まえては「問い」をしかけ、しまいには屁理屈と無神論を教えこむ罪人として告発されてしまう。ソクラテスの投げかけた「問い」は、人間は知を持たない、無知であるという不確かさをアテナイ市民に突きつけた。と同時に、ソクラテス自身にも知が欠けているという自覚を深めさせることになる。ソクラテスの言葉からは、哲学的に問うものが進んで引き受ける異様さや真実を語るということ、良識を掘り崩す詭弁などを読みとることができる。

とはいえ、哲学の「問い」には常に答えがあるわけではない。それどころか「答え」が新しい「問い」を生み出すだけということもある。著者の言うように、私たちはいつでも「別の選択もできる分かれ道で迷いつづけて」いるばかりなのだ。

「けれど、私たちは問うべきです。なぜなら、不確かさに向かいあって問うことは、不確かな世界のただなかに身を置く私たちの生を肯定して引き受けることだからです。この世界には、数えきれない無数の人びとがそれぞれのかけがえのない人生を生きていて、夜空の星々のように、謎に満ちたそれぞれの現実に向かいあっています。『問う』とは、みずから自身のうちにその光を見いだし、いわば、人間であることをあらためて取り戻す行為です。」

問いの言葉は本人の存在を超えて、その言葉を受けとめる他者へも繋がっていく。そうして自分だけの「問い」を生きる可能性に気づいてくれることを願う、こうした言葉の営みこそが哲学なのだ。

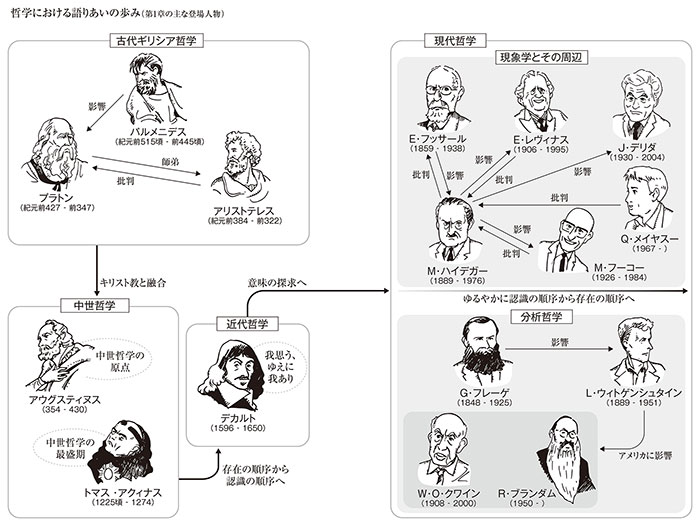

「問い」からはじまった探求が「存在」「実在」「私」といった概念に有意味に現れでるさまを、本書は古代ギリシャから近代までさまざまな哲学者を取りあげながら丁寧に説明してくれる。哲学の基本的問題を見通すことができる構成になっているから、哲学に興味のある人はもちろん、哲学に馴染みのない読者にもおすすめだ。

『「問い」から始まる哲学入門』 景山洋平/著

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.