2019/11/26

高井浩章 経済記者

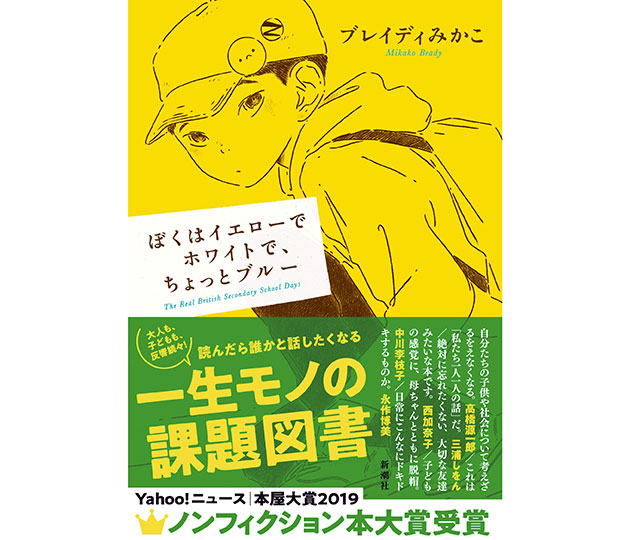

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』新潮社

ブレイディみかこ/著

ブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が2019年の本屋大賞ノンフィクション本大賞を受賞した。

本書に対する私の第一印象は、当サイトに8月に寄稿したレビュー(多様性がぶつかる最前線のリポート『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』)をご覧いただきたい。

今回、編集部から「受賞の背景や意義などを追記してほしい」という要望があり、改めて再読してみた。

登場人物・舞台・テーマと3拍子そろった内容、 文体のテンポの良さ、 印象的なフレーズや共感を呼ぶ場面など、この数年でも有数の収穫だという確信を深めた。

野暮を承知で「なぜ売れたのか」を読み解けば、「時宜を得た良書が波に乗った」とまとめられるだろう。

先日、ブレイディさん自身がNHKの番組で指摘していたように、今やコンビニや飲食店の外国人店員は日常風景であり、日本も「多様性」という問題に直面する時代に入っている。

多様性の先進国・英国で思春期を迎えた少年のみずみずしい成長ストーリーが喝采をもって迎えられる土壌は整っていた。

大ヒットとなった今、私が考えるのは、その先のこと、「この本が広く読まれること」の影響や意味だ。

本書は、紆余曲折や小さなトラブルはありつつ、少年と母親・ブレイディさんの多様性という問題への前向きな姿を描いている。

ベストセラー化、つまり「普段、本を読まない人でも手に取るほど売れる」には、わかりやすい共感が必要だ。

「感動的」という売り文句は、昔も今も、そのカギであろう。

本書は、あえて言えばドキュメントとしては「できすぎ」なほど、感動と共感を呼ぶエピソードに満ちている。

この美点は、「口コミ」の威力を高め、マーケティング上も前面に出されるだろう。

だが、2度目の精読で、私の意識は本書が持つ違った側面に強く向いた。

本書の60ページにこんなセリフがある。

「多様性は、うんざりするほど大変だし、めんどくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと母ちゃんは思う」

この「うんざりするほど大変」という側面は、初読の際にも頭のどこかにひっかかるように存在していた。

だが、様々なトラブルにぶつかる少年のあまりに見事な言動への共感に引っ張られ、初読では「大変さ」は舞台装置あるいは隠し味のスパイスのように、感じられてしまった。

ロンドンで2年暮らし、子どもが現地校に通った経験から、私はこの「大変さ」を、日本の平均的な読者よりは理解しているつもりだ。

それは、本当に、うんざりするし、面倒だし、厄介なものだ。正解がない、あるいは正解が常に移ろうムービングターゲットのような難題だ。

ブレイディさんの「多様性は無知を減らす」から歓迎すべきものという価値観に私は全面的に賛成する。

だが、同時に「日本の社会にその用意と覚悟はあるのか」という疑問もわく。

現在進行形ではあるが、ブレイディさん一家は、シニカルな父親(私の一番のお気に入りの「脇役」)を含めて、多様性への対処の成功例と言って良いだろう。

だが、本書内の他の家族のエピソードに注意深く目を向ければ、現実はよりシビアだと分かる。

バッサリと切ってしまえば、英国は多様性への対処の成功例ではない。その失敗がもっともビビッドに表れたのが、欧州連合(EU)からの離脱を決めた国民投票だった。

まずはこの素晴らしい本が幅広い読者を得ることを喜びたい。

そして、そこから生じるであろう「波紋」を注視したい。

今後、ますます重要になる「うんざりするほど大変」な問題に、日本の社会がどう向かい合うのか。

ライトなエッセイ風の読み物の形だからこそ、本書は人々の感情に訴える力を持っている。

広がる「波紋」も、広く、大きいだろう。

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』新潮社

ブレイディみかこ/著