2020/12/17

横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店

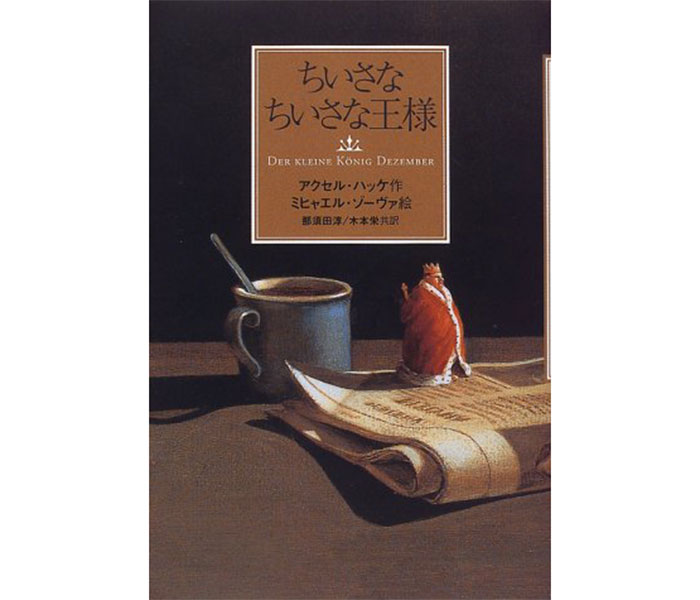

『ちいさなちいさな王様』講談社

アクセル・ハッケ/著 那須田淳、木本栄/翻訳

その王様の名前は十二月王二世といった。ある日ふらりと僕の部屋にやってきて、本棚のうしろの隙間に住みつくようになった。この王様はそんじょそこらの王様とはまるで違う。なんせ大きさは、僕の人差し指くらいしかない。けれど王様は王様である象徴かのように――分厚い深紅のビロードのマントを身に纏い、ひどく太っているがゆえにおなかのところではち切れそうではあったが――金色の王冠を頭にのせていた。そして、大好物のグミベア―を両手で抱え、がぶりとかじりついていた。

この大胆不敵な王様は、僕よりも――すべての人間よりもはるかに小さな体で、真実を語るちいさなちいさな王様だった。

王様は“おまえのところ”、つまりは人間世界のあれこれについて知りたがった。

僕は言う。人間は生まれた時には小さくて、成長するにしたがって大きくなる。そして人生のしまいにまた少し縮んで、やがて死が訪れ消えていくのだと。

“王様のところ”のはじまりは、僕たちとは全く違う。ふいにベッドの中で目覚め、大きな体と明瞭な意識をもち、その日から王様としての仕事をばりばりとこなす。しかし、年月が経つにつれ体が小さくなっていき、多くの記憶も失われていく。やがて夢の中をふわふわと漂っているような時間が増え、王様としての任務を卒業する日が来る。何もしない夢心地の日々の中、小さくなって小さくなって、いつしかその姿は見えなくなる。

およそ人間の常識では考えられないことばかり言う王様の言葉が、僕にはうまく理解ができない。大きく生まれて小さくなる?じゃあ王様はどうやって生まれてきたのかと尋ねると、ほっほーう!と言って王様は意気揚々と語りだす。王様の父である王様と、母である女王がしっかり抱き合って――なにかとても素敵なことをして王様は生まれた。残念ながら、その素敵なことの記憶はうすらぼんやりとしかない。それは幾分昔のことだし、王様の記憶は刻々と失われつつあるのだから。

けれど、王様にも言い分があった。いずれは消えていくのに、なぜ人間は大きく生まれ小さくなっていかないのだと。大きくなることは、すばらしいことなのだろうかと。

人が生まれ死んでいく過程は、王様から見るとひどく滑稽で非論理的なことのようだった。頭で考えられることだけを握りしめ生きてきた僕には王様の言うことこそ、非論理的で納得できないことだったけれど。

それでも、僕と王様はたくさんの時間を過ごした。

王様の小さな小さな家へ、ある魔法のような方法で初めて入ったとき。王様は、部屋中に置かれた色とりどりの美しい箱には「夢」が詰め込まれているのだと教えてくれた。たくさんの箱の中にある、たったひとつの夢。夢を見る方法は、眠るときベッドの脇に箱のふたを開けたままにしておくこと。夢の中身は見てからのお楽しみだ。なんといってもこの夢は、ラべリングされた映像を見るようなお手軽さとは違う、崇高な場所にあるものなのだ。

たくさんの夢を見てきた王様は、僕に問いかける。はたして、“今”という時間は、本当に現実の時間なのだろうか。毎日「現実と取り組む」時間は、現実に起こっていることなのだろうか。目覚めていると思う時が夢で、現実だと思っている時間こそが、夢の時間そのものだとしたら。夢が現実で、現実が夢で――あるいは、夢と現実のさかいなど、はたまた現実や夢という概念そのものが、本当はないのだとしたら。そして夢だと思うことで、「夢」から自由の翼をもぎ取り、言葉の檻に閉じ込めてしまったのが、ほかならない自分自身だとしたら――

王様の投げかけた問いは、意識の深いところに潜り込み、思い込みや決めつけという名の強固な壁を、いつしか打ち砕くかもしれない。檻から解き放たれた夢が羽ばたいていく光景を想像するだけで、なんとも自由な心持ちになることがその証のように。

王様を胸ポケットに入れて歩いていると、いつもの退屈極まりない道には、突然竜が現れる。胸ポケットに王様がいる、ただそれだけで、世界は歪み空想の生き物が目に見える形で出現する。 “知らない”から、説明することはできない。ただ眺め観察することでしか、道行く人々に火を吹く竜については語ることができない。その竜は王様と僕にしか見えていないが、竜が火を吹くことで、重くなる足どりがあり、深く吐き出されるため息がある。こんな誰もが経験したことのあるような日常の重さが竜の仕業、だったとしたら。説明しようと言葉を振りかざした途端に、消えてなくなってしまうものが世界にはたしかに存在するのだ。王様は知っていた。暗い顔をしてどこかへ流れていく人々にも、その人だけの物語があることを。誰にも知られず、また何の意味もなさない行動が、世界を少しだけ浄化していることを。それらが、言葉にすると途端にかき消されてしまうことを。

空に瞬く星が、王様の体を借りて語りかけただろうか。王様と星空を眺めていたある夜。ちっぽけな僕に大きな宇宙、飲み込まれそうなんて思うのは幻想だった。大きく生まれ小さくなることも。小さく生まれ大きくなって、やがてまた少し小さくなることも。まるで逆の時間の流れを体験する「僕」と王様を隔てるものなんて最初からなかった。命の源には、等しく空に瞬くあの星たちが宿っていて、終わらない旅を、ただただ内側から照らしていた。

私たちは、大切なことを忘れてしまったのだろう。霞をつかむように幻想を追いかけ、いつまでたっても手に入らないと嘆き。なんだって創造できるのに「見えない」から「感じない」からって早々に諦めて。目の前にある、本当に大切なものが見えなくなってしまった。

王様と過ごす時間、王様とみる景色は、思い出させてくれる。想像することで、豊かに立ち上がっていく色鮮やかな世界があることを。想像した世界のさらに果てに、真実の道が続いていることを。そして、夜空に光る無数の星が、無限に広がる宇宙が、私たちの命とつながっていて、絶え間なく輝く光が命の真ん中にあるということを。この空の下、この星のもとに生きる“私”の中にすべてはあるのだと、思い出すだけでよかった。

今こそ、今だからこそ。私にそして“あなた”にこの物語を贈りたい。私とあなたの世界に、真実の言葉が舞い降りる奇跡を願いながら。自分自身の中に眠る力が目覚め、ひらかれる未来の明るさを祈りながら。

物語を越えた世界を、あなたとともに歩んでいくことが、私のたったひとつの夢だから。

『ちいさなちいさな王様』講談社

アクセル・ハッケ/著 那須田淳、木本栄/翻訳