2018/10/02

ブレイディみかこ ライター・コラムニスト

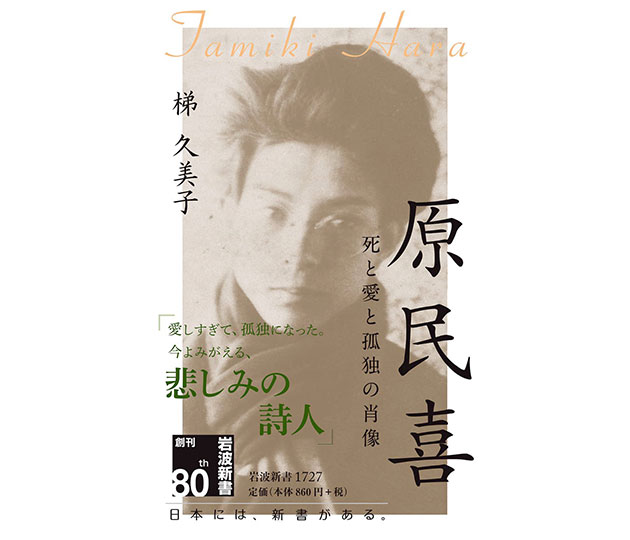

『原民喜 死と愛と孤独の肖像』岩波新書

梯久美子/著

わたしは(幸か不幸か)カトリックの洗礼を受けた人間なので、(好むと好まざるとにかかわらず)キリスト教文学に触れ(させられ)る機会があったが、日本の遠藤周作という人はやはり別格だと思っている。

しかし、『沈黙』や『深い河』といった彼の代表作と見なされるものは個人的にはわりとどうでもよい。わたしにとって遠藤周作は、『イエスの生涯』『キリストの誕生』『死海のほとり』の3作だ。

なぜって、そこに書かれたキリスト像がすごいからである。

遠藤のイエスはダメな人だ。ダメで、弱く、頼りなく、一般的な世の中の尺度で言えば何の役にも立たない人だ。

こんな人が、「神の子」であろうはずがない。

奇蹟も起こせなければ、困窮する人々の人生を変えられるわけでもない。彼にできることと言えば、ただそばにいて、苦しんでいる人や痛がっている人や死んでいく人のそばで一緒に泣くことぐらいだ。こんな人が「神の子」だったら、詐欺である。このあたりは、モンティ・パイソンの『ライフ・オブ・ブライアン』に通じる(ちなみにわたしは『ライフ・オブ・ブライアン』は、ジョークではなく本気でキリスト教映画の最高傑作だと思っている)。

ところが、前述3作における遠藤周作のキリスト像は、ダメだからこそ、弱いからこそ、何の役にも立たない人だからこその、逆説的な聖性を匂い立たせる。この人は、我々の世に属する人ではない、と思わされてしまうのだ。

それは、イエスがどうしようもない無力さゆえに美しいからである。

このダメな人のためなら、この美しい人を死なせた罪悪感のためなら、使徒たちは命がけで彼の生涯を人々に伝えて回っただろうと納得してしまうのだ。

人間は弱いのが嫌いで、弱くなりたくないと願う。だが、徹底して力なき者には聖性を感じてしまうという妙な習性がある。

クロポトキンは人間には他者を助けてしまう本能があるという「相互扶助論」を唱えたが、その本能も、実はこの(遠藤風に言えばキリスト教を生む原動力となった)人間の習性に基づいているのではないだろうか。

本書の主人公、原民喜は遠藤周作の友人だった。

原民喜が鉄道自殺を遂げたことを知らされたとき、遠藤は留学先のフランスで「何てきれいなんだ」と言った。

著者はあとがきで、原民喜こそが遠藤周作の「無力なイエス」のモデルだったことを明かす。いま風の言葉でいえば、コミュ障で頼りなく不器用な原民喜は、確かに遠藤のイエスに似た「弱さの聖性」を持つ。

このような人が、広島の原爆に立ち会ってしまったということ。そしてその人類史上最大級の悲劇を書き残して死んだという事実は、さらに遠藤の中での友人の姿に宗教性を帯びさせることになっただろう。

遠藤周作のキリスト像は、世界的に「母性のキリスト」として知られている。

だが、わたしは長い間これに違和感をおぼえてきた。彼のイエスには女の匂いはしない。彼が描くイエスの横顔には、自分の血肉のしずくを赤ん坊に吸わせて育てる母親という逞しい動物の影はない。

遠藤が描いたイエスは、男も女も親も子もない、孤独な人間の顔をしている。

その顔は、詩人、原民喜のものだったのだ、ということが本書を読むとじわじわとわかる。

この美しい本を、すべての遠藤周作ファンとキリスト教の洗礼を受け(てしまっ)た人々にお勧めしたい。

『原民喜 死と愛と孤独の肖像』岩波新書

梯久美子/著