ryomiyagi

2021/03/05

ryomiyagi

2021/03/05

副題に『映画史特別講義』とあるが、しかつめらしい講義などではない。本書は、国内外の映画批評を長年にわたりリードし続けてきた映画評論家による120余年の映画史を俯瞰して書かれた一冊。サイレントからドキュメンタリー、ディズニーや話題になった最近の日本映画まで、どのページを読んでも何かひとつは見たことのある作品が登場する。

著者曰く、その作品のもっとも優れたところは、目を開いていないと絶対に見えてこないのだという。タイトルにある「見ることのレッスン」とは、どの瞬間に目を見開くべきかを習得すること、すなわち本気で映画を見ることを指している。

著者は、映画ならではの魅力のひとつに「色気」があると語る。

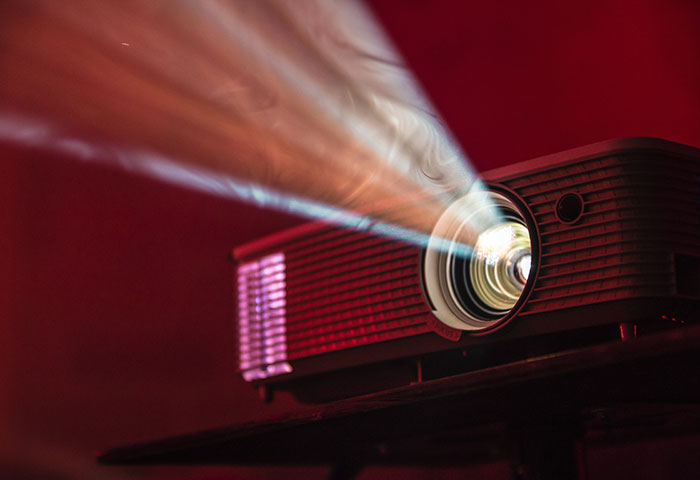

「それは視覚的なものと限られているものではない。何かとらえがたいものが漂っているという“感じ”です。それはスクリーンと向かい合っている時にしか出てこないもので、小さなテレビ画面ではどんなに衝撃的な事件の映像が流されたとしてもドキドキすることはほとんどない。でも、映画館に行くとそれが保証されているように思えて、安心と驚きの同居というか、非常に不思議な体験をもたらしてくれます。」

たとえば黒澤明の『羅生門』(1950)、ヒッチコックの『めまい』(1958)、ロベール・ブレッソンの『白夜』(1971)や『ラルジャン』(1983)。色気のある作品には、物語を超えたなにかがあるという。もちろん、どんな物語なのかも重要だ。しかし物語だけを表現してみせるのであれば、それは見世物になってしまう。それ以外の所に映画の面白さがあるという著者の指摘は興味深い。その面白さのひとつが、描かれているもの以上の何かを見ているものに語りかけてくる、いわば「細部が見せる一種の色気」なのだという。

また、映画監督には被写体である対象の気配を「色気」として画面に定着できる人と、どうでない人とがいるらしい。

「あらゆるものには、いわば存在の気配というべきものがあり、それがたまたまなのか、あるいは意図的なのか、とにかくまざまざと画面に映された時に、人を引き付けて驚かせてくれるのです。映画においては、女優が美人だから、美しい女性が描かれるのではありません。」

だから著者は、わざわざ映画館へ足を運ぶ。映画を見て、驚きたいから。と同時に安心したいから。これまで見たことのない不思議な世界のなかに、何かに似ているかもしれないと思うような、何かを見つけるために。そうした特別な体験をもたらしてくれる場所、それが映画館なのだという。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.