ryomiyagi

2019/12/30

ryomiyagi

2019/12/30

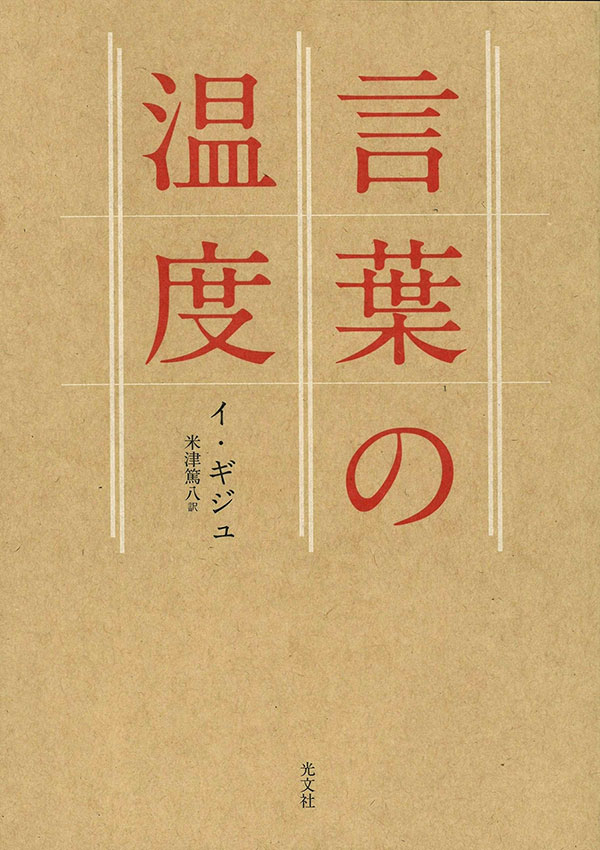

※本稿は韓国で2017年に刊行され、150万部以上を売上げて社会現象ともなったイ・ギジュのエッセイ集『言葉の温度』から抜粋・再編集したものです。

最近、仕事部屋を移転した。荷物をまとめてから、管理人さんと二言三言、言葉を交わした。最後のあいさつをして出ようとしたとき、しばらく忘れていた記憶が、波のように打ち寄せてきた。

記者をしていたころ、勤務先の新聞社の建物には、ごま塩頭の管理人さんがいた。背が高くて痩せ型で、一時もぼうっとしていることがなかった。

早足で建物のあちこちを歩き回り、冒険野郎マクガイバーのように、ありとあらゆる施設と設備を点検し、タバコの吸い殻など小さなゴミでも見つけると、マジックハンドでも繰り出すように、手をスーッと伸ばして素早く拾い上げるのだ。

その管理人さんは、いつも「○○銀行」のロゴが入った古い革の手帳を、宝物のように大切に持ち歩いていた。どんな内容が書かれているのか気になっていた。

好奇心を抑えられなくなったある日のこと。管理人さんがコーヒーの自販機のそばで手帳を広げて、じっとのぞき込んでいる姿が見えた。いまだ、と思って私は野良ネコのようにコッソリと近づいて、手帳に書いてある文章をのぞき見た。

ところが、がっかりだった。手帳には太いボールペンを使って、強い筆圧で記念日が何行か書かれているだけだった。それも一ページだけではない。何ページかにわたって、似たような単語と数字が書かれていた。

二人が初めて出会った日 四月二三日

妻の誕生日 二月一七日あなたに出会った日 四月二三日

あなたが生まれた日 二月一七日

結婚記念日? 妻と最初に出会った日? ふだんから管理人さんは愛妻家らしき言動を見せてはいたが、どうも合点がいかなかった。どうして同じような内容が何度も書いてあるのだろうか。

その疑問はまもなく解けた。数カ月後、管理人さんが退職する日、本人からもの悲しい事情を聞くことができたのだ。

管理人さんは、悩みを抱えた信者が神父の前で告解でもするかのように、うなだれたまま深刻な表情で言った。

「この前、認知症だと診断されたんだ。何て言うか、記憶がこっそりと逃げ出すというか、大切な宝物を盗まれるような、そんな感じがしてな……」

「本当ですか? 全然知りませんでした」

「ああ、朝起きると、すべてがぼんやりしてるんだ。何日か前のことはあいまいだし、一年前のことはもう頭のなかから抜けてしまったような気分だ。過去の記憶がゴチャゴチャになっていて、つかみどころがない。それでも進行が遅いのが不幸中の幸いさ」

「そうですか……」

「ハハ、あまり深刻な顔をしてくれるな。どのみち、過去にばかりこだわって生きるわけにはいかんのだからな。ただ自分に与えられた毎日を、自分の生涯で一番若い日だと考えることにしたよ」

「一番若い日……」

「それでな、病院で診断を受けた帰りに、大事なことを決心したんだ」

「どんな決心ですか?」

「ああ、他のことは全部忘れても、かみさんの誕生日とかは忘れまいということさ……」

「ああ……」

管理人さんも私も、そのまま言葉を濁らせた。聞きたいことはたくさんあったが、そのまま口をつぐんだ。沈黙よりもいい表現が、思い浮かばなかった。

私は口を開かなかったが、耳はより大きく開いていた。管理人さんが口にする言葉と息づかいに、耳を傾けた。その身の上話とため息には、悔恨と悲哀と人生への愛着のようなものが、複雑に絡み合っていた。

私は重苦しい胸をなだめながら、別れのあいさつを交わした。軽く目礼して、出口の方へ歩いて行った。にわかに、「かみさんの誕生日」という言葉が耳元にこだました。管理人さんの手帳に書き留めてあった日付も、同時に思い出した。

ああ、管理人さんは認知症の診断を受けてから、大切な記憶を守るために、毎日メモをしていたのだろうか。

映画『メメント』で、短期記憶喪失症にかかった男が体に入れ墨をして記憶の断片を再構成したように、管理人さんも同じ文章を幾度も手帳に書き込みながら、妻との思い出をつなぎ留めておきたかったのではあるまいか。

管理人さんが退職した後、私はいくつかのパズルの断片を組み合わせて、同僚たちに話を聞かせた。そしていつか、管理人さんのもの悲しい事情を確かめたいと言った。私の推測が正しいのか、あるいは別のいきさつがあるのか。

同僚の一人は相づちを打ってくれたが、何人かは「なぜそんなことが気になるのか」と言って、私のことを不思議そうな目で見るのだった。

しかし、私はいまでも管理人さんが使っていたものと同じ手帳を目にするたびに、彼がモゴモゴと口ごもりながら言った一言を思い出す。その言葉は、時々私の頭と胸に入り込み、リズムに乗ってゆっくりと流れる。

「毎日を、自分の生涯で一番若い日だと考えることにしたよ。そして、他のことは全部忘れても、かみさんの誕生日とか結婚記念日のような大切な日は忘れまいと思って……」

イ・ギジュ(李起周)

作家。成均館大学卒業。ソウル経済新聞などで社会部・経済部・政治部記者として勤務した。文章を書き、本を作る。使い捨てられ、消えていく言葉ついて書く。心をかきみだす言葉と文章に耽溺する。ときおり母親の化粧台に花を供える。著書に、『言語の品格』『言葉の温度』『一時大切だったもの』などがあり、累計発行部数200万部を超える。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.