2019/06/26

横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店

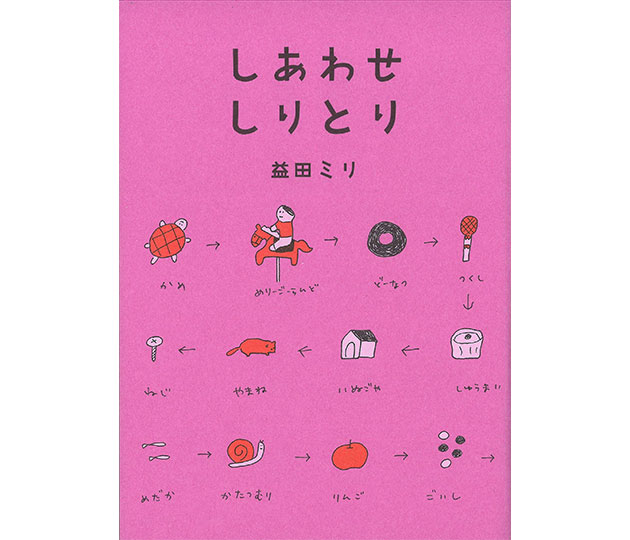

『しあわせしりとり』ミシマ社

益田ミリ/著

生きていくとは、たった一人の自分とともに、人生を全うすることなのだと思う。ともに、というのは、見る私、感じる私、考える私、言葉を紡ぐ私、とたくさんの私がタッグを組んで“私”というものを形成していると思うから。でも、自分自身のことなんて、ちっとも分からないよなぁ、と思う自分がいることもたしかだ。分からないから知りたいという気持ちが、生きるということの目的の一つなのかもしれない。

そして、本を読むことは、私の中にふわふわと漂う言葉未満の感情に「言葉」や「形」を与えてくれる行為だと思う。未消化なまま、さまよい続ける感情や、逆に言葉にすることで消えてなくなってしまいそうな気持ち。そんな、言葉に出来ないもの、形に出来ないものを本の中で見つけた時、「ずっと探していた私の心がここに!」と本を抱きしめておいおいと泣きたくなる。輪郭も形もなく、私の中に漂いつづける気持ちと、やっと出会えた瞬間。その時、宇宙にとってはちっぽけな、けれど私にとっては壮大な癒しが起こっているのを感じる。

『しあわせしりとり』には、そんな「小さいけれど壮大な癒し」の瞬間がたくさん描かれている。タイトルにもなっている「しあわせしりとり」とは、「しあわせなものしか言ってはいけないしりとり」のことで、かめ→めりーごーらんど…とそれぞれがしあわせだと思う言葉で続けられるしりとりのことだ。めりーごーらんどの前の言葉は何だったっけな?と思い返して、すぐに思い出すことができなかったというエピソードに思わず胸がハッとする。「かめ」がなんのとっかかりもなく、すんなりと受け入れられるしあわせなイメージがゆえに忘れていたのだ。かめって、なるほど、そんなイメージだと私も思う。しあわせとはそもそも、ぼんやりふんわりと思い浮かべられるからこそ、しあわせだと思うものなのかもしれない。

そして、「ふしあわせ」の中や、そのすぐ隣にある「しあわせ」の存在も描かれている。「父のいない父の日」という章がある。父親が亡くなって、初めて迎えた父の日。毎年プレゼントしていたウォーキング用のシューズを履く人はもういないし、買う必要もなくなってしまった。父と交わした、なんてことのない会話や、日常の中の他愛もない話。ふと目に留まった光景に思い浮かぶ父の姿。そして、父が他界してまだ日が浅いときのお悔やみの言葉に「いえいえ、もう大丈夫なんですよ」って返してしまった自分の言葉にこそ傷ついたと、思い至った夜。

〈父がいない世界を、わたしは、わたしの時間配分で受け入れていきたかった。〉

今はまだ寂しく、父の不在を「ふしあわせ」だと思う。けれど、時間が経つのをじりじりと待つしかないことも知っている。なんといっても、これはわたしの心の中で起こっていることだ。いつか、父の不在を抱えながら自分の心と向き合った時間こそが「しあわせな時間だった」と、思える日がくるといい。

ページの中で出会う、私の心のかけらのような言葉の数々。同じ体験をしていなくても、同じ景色を眺めていなくても、本の中の言葉を通して心をかよわせ、心に言葉を灯すことはできる。

同じところと、違うところ。しあわせだと思うことと、ふしあわせだと思うこと。まずは私の色々を。そして、あなたの色々を。

色々な私のしあわせと、色々なあなたのしあわせが混ざり合うとき、はじめて知る「しあわせ」の形がきっとある。そのしあわせは、どんな色で、どんな形をしていて、どんな言葉で表現できる?

私は、それを見てみたい。

『しあわせしりとり』ミシマ社

益田ミリ/著