2020/07/10

田崎健太 ノンフィクション作家

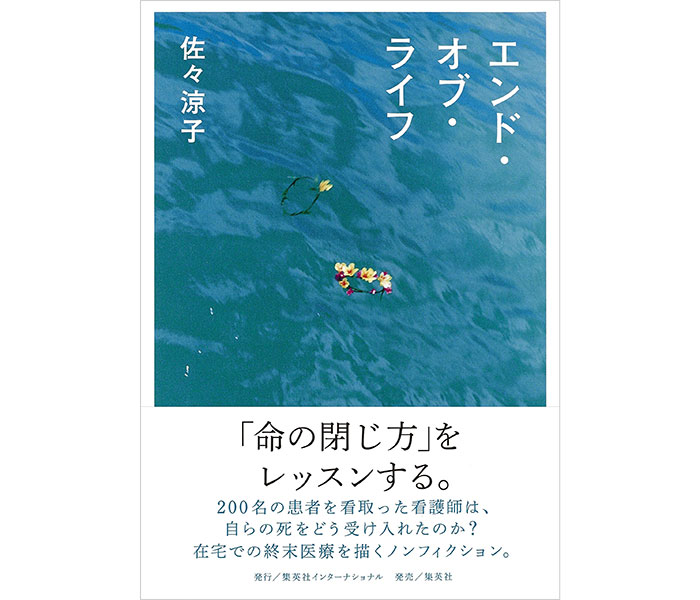

『エンド・オブ・ライフ』集英社インターナショナル

佐々 涼子/著

どんな人種、思想、性格であっても人間には一つ共通していることがある。それは必ず死ぬことだ。ただし、人は死から目を背けがちだ。『エンド・オブ・ライフ』の著者、佐々涼子によると、人間はどこかで、自分だけは死なないと思っている節がある、という。

そして、人間は人生の幕引きが近づいたときに、「スピリチャル・ペイン」と向き合うのだ。

スピリチャル・ペインとは直訳すると「魂の痛み」「霊的な痛み」である。日本語にぴったりな表現がないため、英語をそのまま使っている場合が多い。これは、「自分の人生の意味はいったい何だったんだろう」と考えたり、自分の存在が無に帰することを想像して絶望してしまうことなどを意味し、感情よりもっと奥深くにある、魂の苦しみととらえられている

スピリチャル・ペインと付き合わざるえない、エンド・オブ・ライフ(人生の終わり)には、その人間の本質が結晶として現れてくる。つまり、どのように生きてきたのか、だ。

本書の主人公は京都の渡辺西賀茂診療所で働く、森山文則である。数年間で二〇〇人以上を看取ってきた熟練の訪問看護師である彼に、すい臓原発のがんが発見されたところから始まる。

当時、四八才であった森山のがんは、ステージⅣ――手術も放射線治療も効果のない末期がんだった。佐々は森山のエンド・オブ・ライフに彼の家族と伴走し、終末医療について考え続けることになる――。

興味深いのは、現代医療の看護師である森山が、途中、西洋医学との訣別を口にすることだ。森山は自らの検査結果の数字の意味を正確に読み取ることが出来る。自分の余命がどれだけ遺されているか、ということだ。

すると、森山は佐々に、がんには「言い分」がある、潜在意識まで治ると思えば、がんは消えるのだと言い張るようになった。

彼は突如現れたがんと辛抱強く交渉をしていた。殲滅ではなく対話を望み、敵対ではなく感謝をし、共存するため、宿主として協定を結ぼうと努力しているのだ。彼は人生を変えるためのサインとしてがんが現れたのだと意味づけた。(中略)がんは治ると潜在意識の中でもすっかり信じきれた時、がんは消えると信じていた。いや、正確に言うと、信じようとなんとか努力していた

死が近づくと、ほとんどの人はまず否認する。次に、怒り、取引の感情が起こり、そして抑鬱。最後に受容の段階となる。エリザベス・キューブラー・ロスの唱える「受容の五段階」である。

非常に理知的だと思われる人であっても、エンド・オブ・ライフに差し掛かると合理性のない民間療法にすがることが多々ある。「否認」、なぜ自分がこんな病気に罹らなければならないのだという「怒り」、そして「取引」は理性を越えた自然の感情なのだ。

森山は必死で、がんとの共生を図ろうと努力する。しかし、現実は冷酷だった。

レントゲンに映った影は、森山の願う、寛解を否定するものだった。森山はその画像を見ながら、説明にうなづいている。病院でできることはなくなった

「今までありがとうこざいました」と、丁寧に頭を下げる森山の顔からは感情を読み取れない。誰が取り乱すわけでもなく、みな無口になって診察室を後にした。

何かを考えるようにして、外来の長い廊下を歩いていた森山が、くるっと振り返ると、私のほうを向いてこう言った。

「今まで多くの患者さんに接してきましたが、あの人たちもみんなこういう思いをして、おうちに帰ったんだなと、改めてわかりました」

死を受け入れたのだ。

この本は、森山との伴走を縦糸、佐々の母親の看取り、訪問介護の取材を横糸とした、穏やかな色合いの織物のようだ。その手触りは柔らかく、優しい。

死とは、遺された人たちに贈り物を置いていく、と佐々は書く。

一六才の少年が、がんに罹患した。両親は離婚し、父親と一緒に暮らしていた。忙しい会社員にありがちであるが、父親は息子との間には距離があった。息子の病院に週に一度、顔を出すが五分もいたらそそくさと帰るような関係だった。

担当医が少年に何をしたいかと訊ねると、家に帰りたいと口にした。

「うちに帰りたい」

「帰りたいの? 帰れるよ」

すると彼の顔が輝いた。

「えっ、帰れるの?」

「うん、帰れる。看護師さんたちに家に来てもらおう」(中略)

だが、父親のほうは息子の願いに戸惑ったようだった。

「でも、息子の看病なんかできるかどうか……」

そう言っていたが、結局、余命わずかな息子のために介護休暇を取って家で過ごすことに決めた。

最後の数日は、痛みが強くなった。

父親は毎晩、夜通しで息子の背中をさすってやった。病院で一言も口をきかなかった息子は、ようやく父親に打ち解けるようになっていた。

だが、子どもは親の幸せを望むものなのかもしれない。

「お父さん、夜に寝られないのは大変でしょう? もういいよ。病院に入る」

そう言った息子は救急車で運ばれ、それから二日後に亡くなった

父親の後ろ姿を見た医師はこう感想を呟く。「彼は父親の顔をしていました。子どもが父親にしてくれたんだなぁって。あの子の最後のプレゼントでしたね」と――。

かつて、沢木耕太郎は『ペーパーナイフ 路上の視野Ⅱ』の中で、トルーマン・カポーティが殺人者を描いた『冷血』以降、筆を折ってしまったことについて、調べて書くことは被取材者の毒を吸い込むことだと表現した。

死を目前にした人を取材することは、彼ら、彼女らの暗い思いを引き受けることでもある。この本の取材と執筆で、佐々はどれだけ重い感情を呑み込んだのだろうと、この本を閉じたとき、ぼくは目眩がした。

『エンド・オブ・ライフ』集英社インターナショナル

佐々 涼子/著