2020/10/12

馬場紀衣 文筆家・ライター

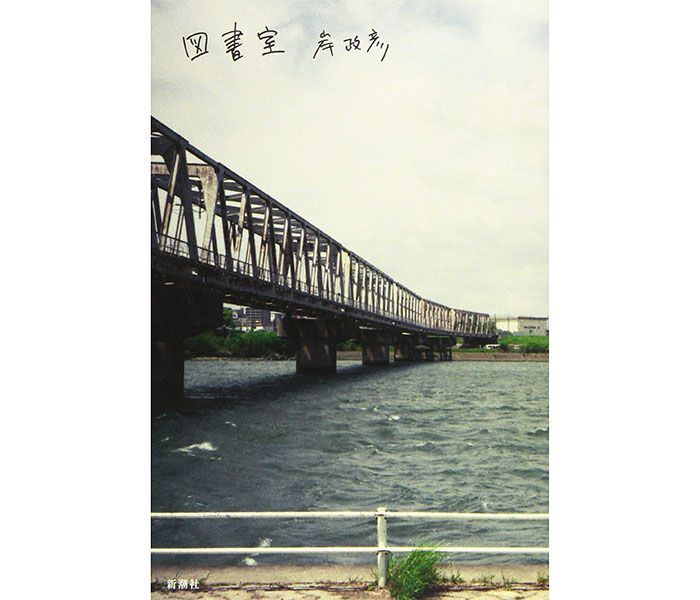

『図書室』新潮社

岸政彦/著

手さぐりでどこまでも行けるような、気が付くとどこか深い場所にいるのだけど奇妙な安心感がある。よく知る場所のような気もするし、初めて感じる驚きもあって、だから想像か現実かの区別がうまくつけられない。まるで水中歩行をするような、静寂と、圧力と、心地よさがある。自分の古い記憶を思い出すのは、海へ沈んでいく感覚とよく似ている。

主人公は大阪の古い団地でひとり暮らしをしている50歳の「私」。少ないけれど毎月きちんと給料をもらえる安定した仕事があり、保険と年金もしっかり収めているし、ちょっとした貯金もある。中年を過ぎて老いを意識しはじめた「私」はいまの暮らしを幸せだと思っている。けれど最近、子ども時代のことばかり思い出してしまう。猫たちとの暮らし、帰りが遅い母親の女らしい匂いと冷たい身体、作り置きのカレーの味、そして古い公民館の小さな図書室で出会った男の子について。そうして、ひとりの女性の記憶がゆっくりと明かされてゆく。

それは現代の彼女の暮らしとおなじで十分に平和で平穏なものなのだが、すこしだけ特別な出来事があって、だけどそれはほんのひと時のことなので、静かに控えめに語られる。誰にでもあって、誰もが忘れているような一瞬。そんなひと時が、ページをめくるごとにするすると展開される。まるで、そうそう、あんなこともあったっけ。そう言えばあんなこともあったのよね、と次第に饒舌になっていくみたいに。

50歳の「私」は思い出す。図書館で出会った男の子の、いつか太陽が爆発するという宣言や、人類が滅びたあとの世界のこと。そんな世界にたった二人生き残った場合どうするか。それは小学生の彼らにとって非常に重要な問題なのだった。地球上の、あまりにも膨大な数の飼い猫や飼い犬がゆっくり飢えて死んでいくさまなんて、子どもの「私」には想像するだけで耐えられなかった。それに、スナックで働いてカレーを作ってくれるお母さんも死んでしまう。だから少女と少年は人類と犬と猫が滅びたあとのために、食べ物を確保することにする。

「僕コーンフレークもふやかして食べるで」

「うっそ!うっそ!!あほちゃう!あほちゃう」

「……」

「あ、ごめん、怒った?あのな、私もな、やわらかくなったコーンフレーク、わりと好きやで」

「ほんま?」

「うん、全部じゃないけどな。おわりのほうでちょっとふやけたコーンフレークもわるないな」

「そうかー」

「でもな、あんまり外でそれ言わへんほうがええで。なんかやわらかいコーンフレーク好きて、子どもみたいやで」

「そうか、ほな言わんとく」

なんてことのない会話。どちらかと言えばくだらない、だけど日常にありふれた言葉を交わしながら、二人は真剣に現実に向きあっているのだ。その愛おしさとやるせなさ。

スーパーマーケットにやってきた子どもの「私」は大量に並んでいる金属の缶詰の中身を想像する。そこには「冷たくなった、死んだ魚の肉や、死んだトウモロコシの粒」とかが入っていて、でもそれを食べなくては生き延びられない。同時に「冷めかけた甘いカレー汁のなかにコッペパンをちぎって入れ、どろどろかき混ぜた」ものを想像して、世の中にこれほど美味しいものはないし、ああいうのが人間の食べるべきものだろうと考える。

誰にとっても子どもの頃というのはこんなふうに不安で真っすぐで、ちょっとドキドキするものだったのではと思えてくる。ひとつ歳をとるごとに、世界もひとつ歳をとる。時間を巻き戻すなんてことはできないから、そのことを自覚してしまうと昔がどうにも懐かしくてたまらなくなる。

「私」はあれから随分と遠くへ来てしまったと感じているけれど、べつに若返りたいわけではない。ただ追憶のなかで、自分のなかに残された記憶をじんわり味わっている。曖昧で、確かなものがないのが人生だとしても寂しくない。食べた物が身体に吸収されていくように、子ども時代の記憶は人生の一部となって、たぶん彼女を生かしている。

『図書室』新潮社

岸政彦/著