2021/06/11

金杉由美 図書室司書

『透明な夜の香り』集英社

千早茜/著

かなりひどい花粉症で、春先になると鼻が詰まる。

だったらニオイがわからなくなりそうなものだけど、なぜか逆に敏感になる。

駅のベンチで背後に座る人が入れ替わると目を伏せて本を読んでいてもマスクごしにニオイでわかるくらい。

犬かよ。

視覚や聴覚の感度の差はわかりやすいけれど、嗅覚の差はわかりにくい。

世間には意外に鈍感な人が多いのだ。

すっごく臭くて大騒ぎしても周囲にきょとんとされるということが度々あった。

昔働いていた本屋で下水臭が酷くて店長に訴えたけど店長が嗅鈍くて対応してくれなかった、とか。

昔働いていた本屋で店長の香水が強烈で迷惑だったけど店長が嗅覚鈍くて改善してくれなかった、とか。

犬には犬なりの悩みがあるのだ。

「透明な夜の香り」のタイトル通り、本書のキーワードは「香り」。

主人公の一香は、ある出来事以来引き籠っていたけれど、久しぶりに外の世界に足を踏みだし働き始めた。

家政婦兼助手として彼女を雇ったのは朔という青年。

刑事が警察犬代わりに利用したがるほどの鋭敏な嗅覚の持ち主で、ひとの感情の動き・体調・行動までを正確に嗅ぎ分けることが出来る。

その異能を活かし調香師として、顧客の望む様々な「香り」を創り出すことを生業としている。

別れた恋人の残り香。目の見えない老婦人を導くための芳香。人形をより人に近づけるための体臭。少年に生きる希望を与えるためのアロマ。

香りは時に事件を運びこみ、そこに潜んだ謎を朔は名探偵さながら鮮やかに解き明かしていく。

その一方で、鋭すぎる嗅覚のため疎まれながら生きてきた朔と、過去にトラウマのある一香は、惹かれあい少しずつ距離を縮める。

喜怒哀楽を断ち切ったように静かな佇まいの朔と、その彼に「感情の波がないからにおいがうるさくない」と言われた一香。

ふたりが過ごす家は穏やかで清潔な空気で満たされている整然とした完璧な世界。

しかし、そこに持ちこまれる顧客たちの依頼は、邪気や欲望をはらんで生々しく荒々しい。

生理的な「ひとのにおい」がたちこめる混沌とした世界だ。

この対比が物語に不穏な気配を与えている。

そしてやがて混沌が秩序を侵食していく。

端正で美しい抑制の効いた世界のすぐ向こうには、制御できない狂気があった。

愛着のすぐ向こうが執着であるように。

一香の心の奥底に深く沈んでいた、あるにおい。

それをふたたび嗅いだとき、封じ込められていた記憶は解き放たれた。

そこで彼女が見たものは…。

終幕で解錠されたのはパンドラの箱、だったのか。

これは、人間の心に潜む矛盾や葛藤を正面から見つめるミステリーであるとともに、ほのかで切ない恋の物語だ。ラストノートがかぐわしく余韻を残す。

こちらもおすすめ

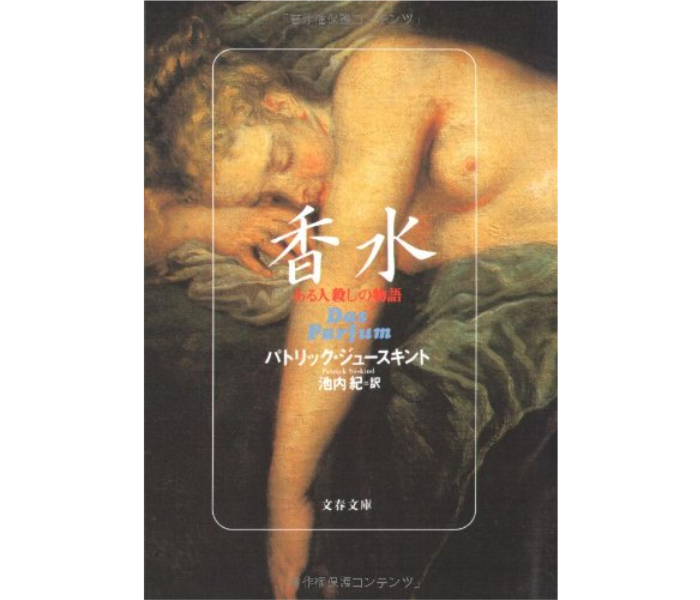

『香水―ある人殺しの物語』文藝春秋

パトリック・ジュースキント/著

18世紀のパリを舞台に描かれる異常な嗅覚を持つ男の生涯。

強烈な悪臭と濃厚な芳香があふれるパリの街角の情景が、息が詰まるほどに迫ってくる。

『透明な夜の香り』集英社

千早茜/著