2018/08/30

藤井誠二 ノンフィクションライター

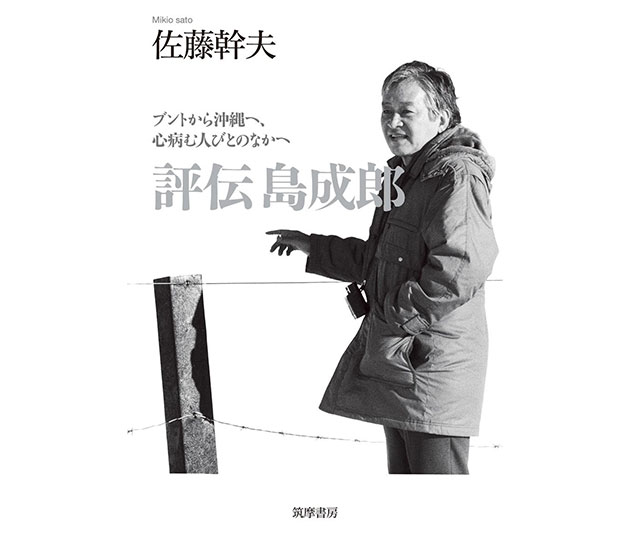

『評伝 島成郎』筑摩書房

佐藤幹夫/著

一身にして二生を経るような生き方とはこういうものなのか、という感慨を持ちながら読み進めた。とくに「後半の人生」の沖縄で精神科医としてはたらき、沖縄で最期をむかえた医師・島成郎を語る人々のやさしい語り口、熱っぽさ、尊敬の念がにじんだ回想を読むとそう感じる。彼らは語りながら、島の仕事を懐かしむというより、彼らの中に島がいまも生きていることをこちらに伝えようとしているようだ。そのことに私はまず圧倒された。

私は人生の何分の一かを沖縄で過ごすという中途半端な生活を送っているが、それでも「内地」から来たというだけで見えない壁のようなものを張られていると感じることがごくまれにあったし、いまもある。とくにナーバスな問題に触れるとき、よりそれを感じた。かつて「クサレヤマトンチュ」という内地から人を憎悪する言葉が普通に飛び交っていた。私も近い意味のことを年配者から何度か言われたことがある。取材で沖縄の深部に手をのばそうとすればするほど、そういう反発を受けたことが少なくなかった。

戦争の捨て石とされ、県民の4分の1が亡くなった沖縄は、とくに高齢者にはいまだに「日本」に対して複雑な思いを抱いている。「クサレヤマト」はだから、内地への恨みを体現した言葉なのだ。いまはまず聞かれることはないが――いや、言葉はなくなりつつあるが、「内地」に対する疑心はむしろ現代になって強まっているというべきか――内地出身者に対する複雑な視線は消えることはない。

とくに島が精神科医として沖縄に渡ったのは復帰前だから、おそらくは「内地から来た」というだけで警戒されていたはずだ。精神障害者の家族を「監置室」に閉じ込めることが当たり前のように残っていた当時の沖縄の人たちにとって、もっとも「触られたくない」ところに「内地の医者」が飛び込んできたのだから、両者の間にはそうとうの壁があったはずで、「内地の医者」が信頼されるのはたやすいことではなかったはずである。

今でこそ指摘されるようになってきたが、沖縄の人々は沖縄戦で心をずたずたにされ、精神を病んでしまったまま生きてきた人が多かったはずだ。その上、精神医療も「内地」に比べ十年以上遅れていた。

島はその土地で、「監置室」から患者を出し、閉鎖病棟を開放化し、今で言うところのオープンダイアローグ的な対話を中心とした治療法を実践していった。そんな革命的な仕事に心血を注ぎ、説得と治療を粘り強く続け、成果を出していったのだから、単に主義主張的な沖縄への思いだけではなく、人々の中に裸で飛び込んでいく島の人間性が受け入れられたのだと思った。

吉本隆明が「将たる器の人」と島のことを評したのは、吉本も支持していたブント時代のことだが、本書を読んだ私には、島の沖縄での受け入れられ方や、頼られ方のことを指している気がした。私は島が看護士といっしょに離島や沖縄の僻地を歩く姿を想像した。

そしてもちろん、学生運動で名を轟かせた人物――そのことを知っているのは限られた人々だけと思われるが――ということも警戒度を増した一因だと本書には記録されている。私は政治の季節の只中を走りぬけた人たちの「その後」の人生、とくに60年代安保闘争を闘った新左翼の活動家だった人々の「第二の人生」に興味がある。島成郎が率いたブント(共産主義者同盟)は内紛続きの共産党を割って、全学連を率いたメジャーな学生党派だが、当時を知らない世代や、関心がない世代にとってはなんのことやらさっぱりわからないはずである。

しかし「樺美智子」の名前を出せばわかる人もいるかもしれない。1960年、ブントが指揮する全学連主流派が国会に突入、警官隊と衝突したときに死亡したのが樺美智子という女性活動家だった。樺はブントの初期メンバーだった。結果的にブントは「敗北」、島は「虎は死んで皮を残す。ブントは死して名を残す」と言い残したが、ブントは散り散りになり、あるいは分派を続けていく。島は東大に戻り精神科医になり、沖縄へと渡るのである。

私は1965年生まれなので、世代的にはむろんリアルではないのだが、ブントから分派していった新左翼党派の一部が武力闘争で無差別殺傷事件を引き起こし、「内ゲバ」で同士も殺し合っていく事件報道は少年の日の記憶にうっすらとある。それらの事件は、島の前半期を描いた、当時の濁流のような学生たちの運動よりずっとあとになって起きるものだが、権力に立ち向かおうとした学生たちの運動の萌芽を、ブントのリーダーの視点から活写してあるのも本書の魅力の一つだ。

『評伝 島成郎』筑摩書房

佐藤幹夫/著