2020/09/02

塚越健司 学習院大学・拓殖大学非常勤講師

『NO拘束』ライスプレス

ダースレイダー/著

世界の見え方は変化する

本書は脳梗塞で倒れたラッパーのダースレイダーによる、闘病記を中心とした自伝だ。闘病記であるから病気にまつわる様々な困難が描かれているが、著者の筆致や挿入されるイラストの効果もあり、悲壮感漂うというより、良い意味で気楽に読むことができる。

人が病気になることに理由はない。天災がそうであるように、それがなぜ他人でなく自分でなければならなかったのか(なぜ自分でなく他人だったのか)と、人生に降りかかる困難が大きければ大きいほど、そのように考えてしまうのが人というものだ。だが、ダースレイダーはそのような困難を自分の原動力に変えていく。

いきなりだが、評者の友人の話をしたい。友人は足を怪我して、しばらくの間、杖をついて生活していた。杖を利用して間もない頃、彼が普段から利用する電車に乗車したところ、揺れが大きく、また人が多く座ることができなかったため、非常に苦労したという。荷物があったためつり革を利用することもできず、足に力が入らないため、転倒の危険性があるのだ。電車の揺れがこんなにも辛いということを、友人は怪我をしてはじめて知ったと言う。見えていたはずの世界は、見方によってこんなにも異なるのかと、友人は感じたのである。

本書においても、病気以前と以後で世界の見え方が異なった事や、それまでの生活がどれほど恵まれていたかについての記述が散見される。その体験は、知らなかったこと、見えなかったことが見えた経験であり、見えていたものの新たな一面が見えた経験でもあるだろう。さらに言えば、そこには「目に入っていただけで、見ようとしていなかったもの」も含まれているのかもしれない。これらは微妙に異なる事柄であるが、そのどれもが、闘病を契機に著者には見えたように思われる。

見るとは何か

どんな人も、好んで病気になりたいとは思わない。ダースレイダーは病気体験で世界の見え方が肯定的な意味で変化したと述べるが、それは多くの人にとって苦しみを引き起こすものである(当然、評者には想像できない苦しみがあるのだろう)。從って、病気体験そのものを肯定することは、当事者以外にはできない、いやしてはならない。

だがそれ故に、当事者であるダースレイダーが病気を通して自分自身について問い直し、自分とその周りの関係を捉え直していく過程、自身の生き方に確信を得ていく姿を、読者は驚きをもって眺めることになる。

そこで重要な点は、本書に掲載された、著者による直筆の日記や歌詞である。それらの意味内容を読み込むことも良いが、評者はむしろ全体を眺め、意味よりも文字の筆圧や、全体から湧き出る力を感じる事をおすすめしたい。自分のためだけにノートにペンを走らせた経験は誰にでもあるだろう。そのような、自分のためだけに書いた言葉の数々は、意味を超えた次元に何かを訴えかける。コロナ禍においてもYou Tube等で積極的に活動する彼の、歩みを進めるその力は何なのだろうか。

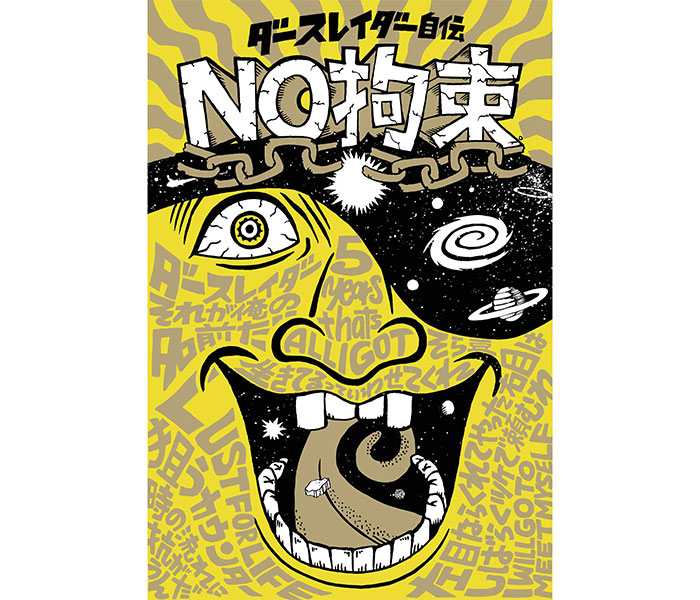

眼帯が示す宇宙

片目の視力を失ったダースレイダーは派手な眼帯をすることで、病気の当事者につきまとうイメージの刷新を図ろうとする。眼帯は彼自身を示す重要なテーマであるが、本書の表紙に書かれたイラストには、眼帯の部分に宇宙が描かれている。この表紙が素晴らしい。ダースレイダーは死の淵に立たされたことで、無限の宇宙に触れたのではないか。終わりではなく、無限。あるいは、終わることと無限が同一であること。そのような、何か形容し難い感覚に触れたことが、彼の原動力になっているのではないか。この感想を裏付けるような記述を引用することは難しいが、表紙の眼帯イラストは、妙に納得感をもたらすのである。

そしてそれはまた、ラッパーとして、言葉を生業とする著者の力の故なのかもしれない。

繰り返すが、病気になったから良かった(わかった)、などということを軽々しく述べてはならない。それを述べることができるのは当事者だけである。人生において体験は重要だが、体験から何が形成されるのか。

『NO拘束』ライスプレス

ダースレイダー/著