2022/02/02

本荘そのこ ライター

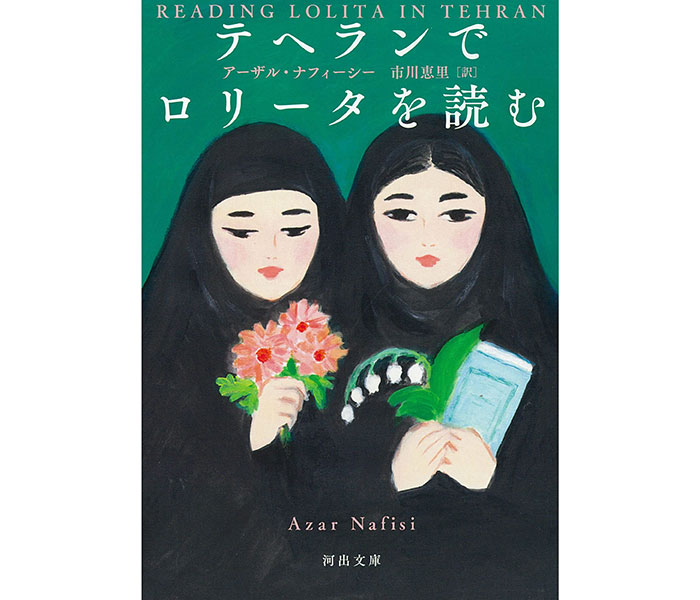

『テヘランでロリータを読む』河出文庫

アーザル・ナフィーシー/著、市川恵里/翻訳

なぜ、テヘランで『ロリータ』なのか。

謎かけのようなタイトルは、『テヘラン』も『ロリータ』にも通じていない私にとって、絡まり合う毛糸玉のように扱いにくそうだ。入り口でもたつき、行きつ戻りつしてしまう。

しかし頁を捲ると、『テヘラン』や『ロリータ』がわからずとも、それらを超越した深淵な読み物であることに気づき、捲る手が次第に止まらなくなる。

テヘランはイラン・イスラム教国の首都。

著者はイスラーム革命後のイラン・テヘランでヴェールの着用を拒否し、大学を追われた教師アーザル・ナフィーシーである。

彼女は退職を待って、女子学生たちと秘密の読書会を開く。

読書会、これはテヘランにおいては決してささやかな企てではない。当時、すべての西洋文学は発禁処分となっていたからだ。

理不尽だらけの日々のなか、アーザルが掴んだ大胆な試みである読書会とともに生きる日々を克明に描くノンフィクションが『Reading Lolita inTehran』、『テヘランでロリータを読む』(河出文庫)と題され、アメリカでベストセラーとなったという。

読書会の選抜メンバーは、勇敢で繊細な女子学生たちであり、彼女たちのなかには苛烈な体験を持つ者もいる。

そして、ここで読み解かれるのが発禁の書『ロリータ』であり、フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』などなどであり、これらの作品群は彼女たちにとって単なる教材ではない。

まず、ウラジーミル・ナポコフによって描かれた問題作『ロリータ』は、いまや小児性愛者を想起させる象徴となっており、「ロリコン」なる言葉もここから由来している。

なぜ、テヘランで『ロリータ』を読むのかである。

女性にとって過酷な制約と束縛だらけのイスラームにおいて、いかにして自由と人間性を獲得するか。文学は計り知れないほど強靭な力を持つ。

文学が彼女たちの救いとなり、『ロリータ』を潤滑油として読書会のメンバーである彼女たちは、鎧のように重たい口をようやく開き始める。

彼女たちはヒロインであるロリータの人生を読み解く。

小児性愛者であり倒錯的な中年男ハンバートに人生を蹂躙されただけではなく、彼女は自分の人生を自分の口から語ることも許されていないということ。『ロリータ』はハンバートによって語られた一人称なのである。

イスラームにおいていかに女性たちが束縛と理不尽にまみれているか、を彼女たちは『ロリータ』を代替として語り始めることができるのだ。

イスラム共和国に感謝しなければならないね、当たり前のように思っていたさまざまなものを再発見させてくれたばかりか、そういうものへの渇望さえかきたててくれたんだから。ハム・サンドを食べる歓びについて論文がかけるよ。私は言った。ああ、感謝すべきものたちよ!その記念すべき日から、私たちはイスラーム共和国のおかげで再発見した事柄の長いリストをつくりはじめた。パーティ、外でアイスクリームを食べること、恋をすること、手を握ること、口紅をつけること、公の場で声を出して笑うこと、テヘランで『ロリータ』を読むこと

イスラムの女性にとって文学は最大級に解放の手段であることはもちろん、読み手にとっても文学がもたらす力について、改めて目覚めさせてくれるという二重構造の効果があるのだ。

そうした意味で読書会は大きな意味を持つ。

彼女たちにささやかな反抗と革命ができるとしたら、デモでも戦闘でもない、読書会で文学を通して自分語りをすることだ。彼女たちはイスラームでの恐ろしい光景を、文学を通して告白することができるのだ。そして、彼女たちにとって文学は武器であり、盾であり、鎧なのだ。

ナスリーンは監獄にいたときのひどい体験を告白する。

監獄にまつわる噂のほとんどは本当なんですよ。何よりいやなのは真夜中に名前を呼ばれるとき、処刑のために選ばれたんだってわかりました

優れた文学は縦糸と横糸で紡がれている、とは誰が言った言葉であっただろうか。

この作品は、縦横無尽に織りなされ、どの糸を掬い上げてよいのか、それは読者に委ねられているのだと思える。

そこで、イスラム社会に生きる女性と現代日本に生まれた私たちであるが、折り合うテーマがないわけではない。

日本に生きる私たちに物語が委ねられるとすると、すくい上げるべきはヴェールではなく、おそらくヴェールに匹敵する何かであろう。

この世界はどの国に生まれようとも、女性にとってイスラムのヴェールに匹敵するものがいまだにあるのではないだろうか。それは仕事上のモラハラやセクハラであり、夫からのDVや、家事育児の一切合切を押し付けられる理不尽であるかもしれないし、私の場合ではいま、まさにキッチンに山積みの汚れた食器、脱ぎ捨てられた衣類、それらがヴェールのように押し付けられているのだ。

私たちは世界のどこに住んでいても、ヴェールに相当する何か束縛されているかもしれないし、この作品と対峙するとき、改めて自分に被せられたヴェールを怒りとともに意識してみるという手もあるだろう。

こうして文学と読書会が女性の人生を救い、解放していくという重いテーマと強靭なエネルギーを持って訴えかける本書は、『文学』とは何かというアンチテーゼの役割を持つのかもしれない。

『ロリータ』 新潮文庫

ウラジーミル・ナボコフ/著、大久保 康雄 /翻訳

『テヘランでロリータを読む』河出文庫

アーザル・ナフィーシー/著、市川恵里/翻訳