akane

2019/12/07

akane

2019/12/07

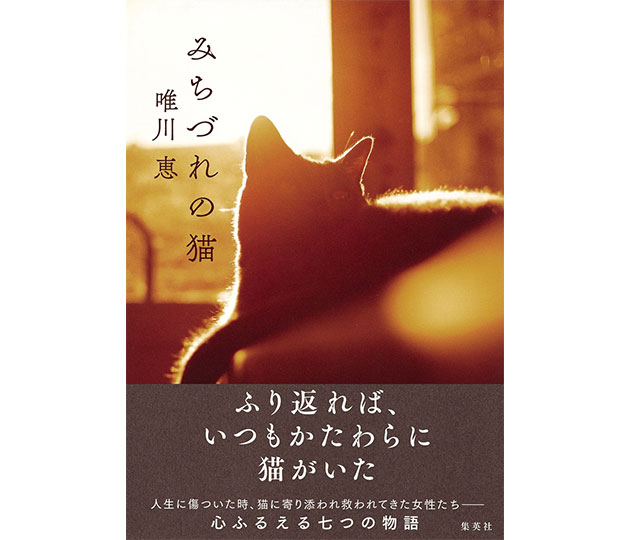

『みちづれの猫』集英社

唯川恵

直木賞作家の唯川恵さんは犬好き作家として知られています。15年ほど前に軽井沢に引っ越したのも、飼っていた大型犬のセント・バーナードのためというのは有名な話。そんな唯川さんが新作のモチーフに選んだのが猫でした。『みちづれの猫』の第1話を読んだだけで、誰しも「猫も飼い始めたに違いない!」と思うはずで……。

「読んでくださったみなさんにそう言われるんですが、いいえ、猫は飼っていません(笑)」

ほんの一瞬、寂しそうな表情を浮かべた唯川さんは、すぐに柔和なまなざしになり猫を描くことにした理由について話し始めました。

「軽井沢に引っ越す理由になった犬が9年前、10歳で亡くなってしまって……。犬がいない生活が本当につらく、ペットロスに苛まれました。ところが、同じころから家のテラスに12~13匹もの野生の猫が入れ代わり立ち代わりやってくるようになりまして。それで、その子たちに餌や水をあげるようなったんです」

野生の猫たちなので家に入るわけでもなく、唯川さんが手ずから食べさせるわけでもありません。それでも、気がつけば猫たちは“ご飯と水は?”と催促するような顔をし始めたのだそうです。

「触らせてくれないんですよ。食べるだけ食べたら、森の中へと消えていってしまいます。そのうち1日家を空けただけで、あの子たちは大丈夫だろうかと思うようになり、犬を亡くした喪失感を埋めてもらっていたことに気づきました。猫を飼ったこともない自分が猫をモチーフにするなんておこがましいとは思っていたんですが、常に身近にいる存在となり“私にも猫のことが書けるかもしれない”と考えるようになったんです」

本作に収録されているのは7つの短編です。第1話「ミャアの通り道」は、子どもだった主人公がきょうだいとせがんで飼った猫の死期が近づき、家族が集まる話です。第2話「運河沿いの使わしめ」は離婚して気力をなくし生活が荒れ果てた女性が、突然現れた猫を飼い始めることで再び前を向いて生きていく話。第3話「陽だまりの中」は東京に住む息子が急死し呆然自失となった母親とお線香をあげたいと訪ねてきた女性を巡る話です。残り4編も猫と女性の関わり合いを描いています。

「第1話を書いたのは5年前なんです。それで、私、書いたことを忘れていまして(笑)。あるとき単独の短編の依頼を受けて書いたのが6話めの「残秋に満ちゆく」でした。そのときに、猫の話を2本書いたと気づき、猫が登場する人間の話を書くことにしました」

猫を書いたことで発見も多かったと唯川さんは続けます。

「犬は私にとって魂の分身のように感じてしまうので、物語の中で描こうとすると思いを盛りすぎてしまうきらいがあるんです。犬は飼い主に応えようとしますが、猫はもっと自由で、人間に対しても適当な距離感がありました。その距離感があったから自分も頑張ろうと思えるようになり、猫と自分が対等に認め合うような関係になっていけたと考えています」

作品には“死の気配”も入れ込みたかったと唯川さん。

「以前は自分より年上の方を書くことに躊躇していましたが、私も64歳になり老いが身近になりました(笑)。それと、軽井沢の猫は野生なので4年くらいしか生きられないんです。死は決して特別なものではないこと、命の営みは粛々と続くことを大げさでなく書いたつもりです」

生きることの妙味がギュッと詰まった極上の物語ばかり。何度でも愛でたい宝石箱のような短編集です。

おすすめの1冊

『平場の月』光文社

朝倉かすみ/著

「生活感の溢れた、主人公の体温が伝わってくる恋愛小説。情熱的な恋愛でもないのに、泣きたくなるほど心に迫ってくる。結末も決してハッピーエンドではないのにすがすがしくて素晴らしい作品でした。お勧めです」

PROFILE

ゆいかわ・けい◎’55年、石川県金沢市生まれ。’84年「海色の午後」で第3回コバルト・ノベル大賞を受賞しデビュー。’02年『肩ごしの恋人』で第126回直木賞を受賞。’08年『愛に似たもの』で第21回柴田錬三郎賞を受賞。『手のひらの砂漠』『啼かない鳥は空に溺れる』『淳子のてっぺん』など著書多数。

聞き手/品川裕香

しながわ・ゆか◎フリー編集者・教育ジャーナリスト。’03年より『女性自身』の書評欄担当。著書は「若い人に贈る読書のすすめ2014」(読書推進運動協議会)の一冊に選ばれた『「働く」ために必要なこと』(筑摩書房)ほか多数。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.