2021/03/01

馬場紀衣 文筆家・ライター

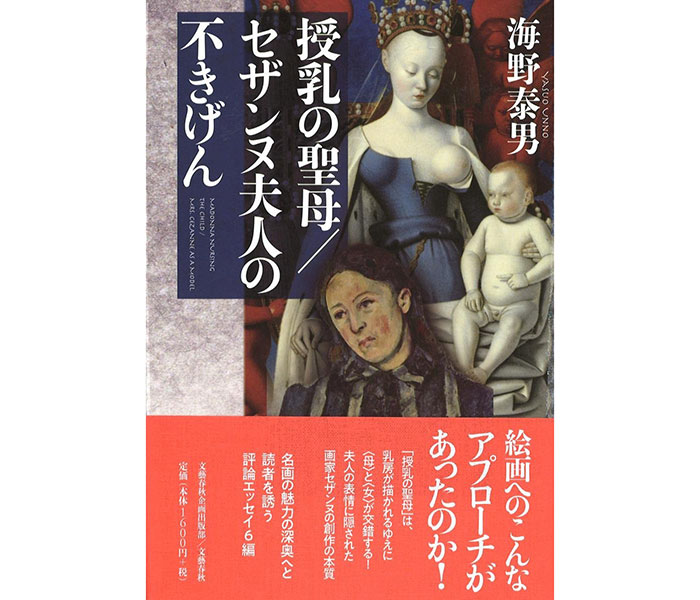

『授乳の聖母/セザンヌ夫人の不きげん』文藝春秋企画出版

海野泰男/著

いつの時代も画家たちは自分の愛する人をキャンパスに描くのが好きなようだ。著者によると、セザンヌが妻を描いた作品は油彩が24点、ほかにも鉛筆や水彩の素描があるという。このうちの約二分の一はアメリカの美術館にある。今現在、セザンヌ夫人はアメリカに多くいるらしい。

それにしても、セザンヌの絵のモデルとなった妻のオルタンスの描かれた表情が、しばしば無表情だったり仏頂面だったり、しまいには不機嫌なのはどうしてだろう。愛想笑いくらいしてもよいのでは(絵のモデルなのだし)と、思わずにはいられない。

妻をよく描いた画家としては、古くはルーベンスやレンブラント、ダリ、シャガールが知られている。最愛の妻を失ったあと、何ヶ月も筆を握れなかったというシャガールのエピソードからは、愛情の深さをうかがい知ることができる。ではセザンヌは妻と不仲だったのか、というと実はそうでもないらしい。

冷たく固い表情をしているが、夫人はなかなかの美人だ。つんと尖らせた唇も愛嬌があってかわいらしい。セザンヌ夫人ことオルタンスがセザンヌと知り合ったのは、1869年といわれている。彼女は当時19歳で、東部のジュラ地方からパリに出て、製本工をしながらモデルもしていたというから、おそらくこの頃からセザンヌのモデルも勤めていたのかもしれない。セザンヌはその時、30歳。混沌の中にあり、自分の生活を安定させたいがためにオルタンス結婚したと考える研究者もいるそうだ。

「自然の基本構造を、その永遠性を、しっかりとつかみ取って表現したい」と考えていたセザンヌは「りんごを描くのと同じように夫人を」描いたと言われる。そのため、夫人の細やか(であろう)性格や感情といった内面性は、造形的な絵画には不必要なものとして切り捨てられてしまったと著者は考える。夫人は、純粋な肖像画の人体として夫に普遍の形態を与えられたのだ。夫人はセザンヌを愛していたのだろうか。もしそうなら、恋の相手にそんなふうに見つめられて、彼女はひとりの女性として辛い思いをしていたのかもしれない。

ちなみに、夫人はセザンヌの母や妹とあまり仲が良くなかったと伝えられる。夫人の不機嫌の理由はりんごのように自分を描かれたことの他にも理由がりそうだ。セザンヌ夫妻は、経済的にセザンヌの父に依存する生活を送っていた。二人のあいだには子どもが一人いたけれど、仕送りをもらうためにオルタンスの存在は隠され続けたという。こうした状況も夫人を苦しませた原因にちがいない。忍耐強くセザンヌのモデルをつとめながら、胸のうちでは悲しみに耐えていたのかと思うと、夫人に同情してしまう。

『授乳の聖母/セザンヌ夫人の不きげん』文藝春秋企画出版

海野泰男/著