ryomiyagi

2020/01/01

ryomiyagi

2020/01/01

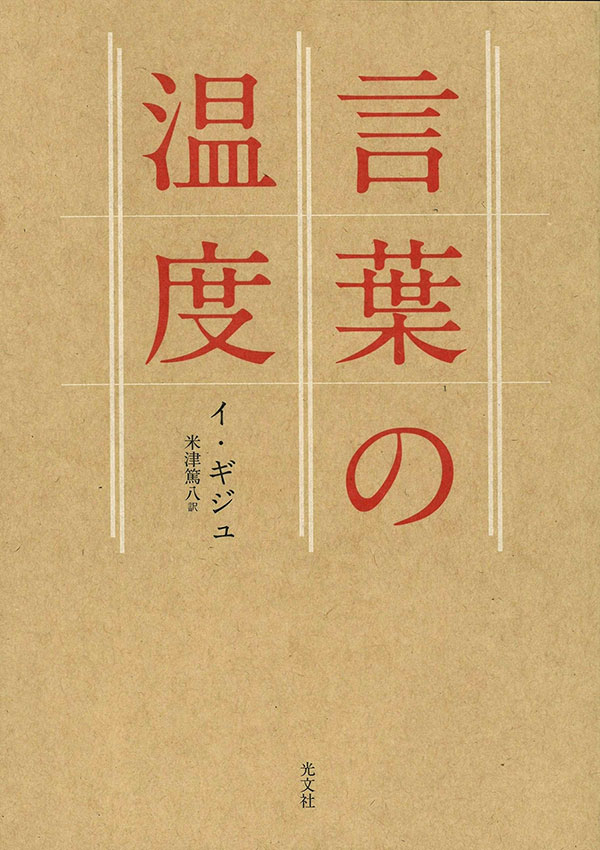

※本稿は韓国で2017年に刊行され、150万部以上を売上げて社会現象ともなったイ・ギジュのエッセイ集『言葉の温度』から抜粋・再編集したものです。

「この前、ハンカチを忘れていったでしょ? とっておきましたよ」

いつだったか、なくしたと思っていたハンカチが、美容室で偶然に返ってきた。思い出が宿ったハンカチを手渡された私は、まるで久し振りに取り出したコートのポケットから一万ウォン札を見つけたかのように、ニヤリと笑いながら美容室を後にした。

人生のなかで時々、新しいものを手に入れたときの達成感よりも、ある記憶や物を取り戻した瞬間に、胸の片隅からむくむくと湧き上がる喜びの方が貴重に思われることがある。

さらに、そのような感情は、寂しさという傷に軟膏を塗ってくれる。大切なものを失った後にできた傷に肉芽を盛り上げる、治療薬のような役割を担っているとでも言おうか。

古い記憶の断片が、脳裏をよぎる。母は胸の片隅に親友の一人を抱きしめて生きてきた。

しばしば、その友達に対する恋しさを打ち明けては、「まだ会えるうちに会っておきたい」と言うのが口癖だった。

母の友人を探すのは簡単ではなかった。会社で有給休暇を取るために「母の中学の同級生を探したいんです」と言うと、上司は「どこか具合が悪いのか?」というような表情で私の顔をまじまじと見つめた。その日、私は顔に小さな穴でも空いたような気がしたものだ。

ようやく休暇をとって、自宅のある一山(イルサン)から大田(テジョン)に向かった。役所を訪れて母の友人の住所を尋ねると、「第三者が住民登録を閲覧することは、住民登録法によって制限されています……」といった答えが返ってきた。正確な内容は記憶にないが、だいたいそんな調子だった。

結局、昔の住所と出身学校をたよりに、目星をつけたアパートの管理人室を転々とした。無駄足を踏むのではという心配が先立ったが、あきらめなかった。七時間にわたる苦労の末に、最終的な住所を手に入れた。

約束の場所へと向かう途中、助手席の母に尋ねた。

「お母さん、ドキドキするだろ? 友達に会ったら、まず名前を呼ぶの?」

「……」

母はありふれた返事に代えて、ちょっとほほ笑みながらうなずいた。そして、そっと窓の外を見つめた。車窓には、春の日に包まれた風景が広がっていた。道端には、名も知れぬ花が満開だった。

母が車の窓を開けると、春風が車内に流れ込んできた。

西日に母の瞳が輝き、髪が風に小さく揺れていた。

母の胸にも、パッと花が咲いたようだった。

しばらくして、忠清南道(チュンチョンナムド)の礼山(イェサン)郡にある古びた喫茶店に到着した。チェ・ベッコ〔一九七〇年代末から八〇年代に一世を風靡したシンガーソングライター〕の歌に出てきそうな、クラシックな喫茶店だ。車を停めようとしたとき、喫茶店の入り口に中年の女性が立っている姿が目に留まった。

こざっぱりとしたツーピースのスーツに水玉模様のリボン付きブラウスを着ており、少し大きめのスカーフが春のそよ風に揺れている。そのときだった。車のエンジンを切るより前に、母がいきなり叫んだ。

「ヨンヒ!」

友の名の最初の音節を発音するために開かれた母の唇は、ぶるぶると震えていた。二人の女性は、砂ぼこりが立つほどのスピードで駆けより、手を取り合った。

席をあらためて食事をするあいだ、記憶の奥底にあった昔の思い出がよみがえったのか、母と友人はずっと涙を流していた。二時間以上にわたって、思い出の風呂敷包みを解いて見せ合いながら、過ぎた日の喜びと悲しみを共有し、お互いの顔に刻まれたしわを確かめつつ、これまでに経験してきた喜怒哀楽を推し量っているようだった。

「隣の家に住んでいたあの子の名前、何て言ったかしら。造り酒屋の息子よ。その子が私たちのことを順番に追いかけていたじゃない……」

私たちは新しいものを手に入れるために、いつも必死になっている。

しかし、指の間からすり抜けていくものをやみくもにつかむために必死になっているときより、「かつてそばにあったもの」の価値を再評価し、それを取り戻そうとするとき、私たちはより大きな喜びを感じ、より長く生の豊かさを満喫することができる。そして人生の目的をあらためて確かめることができる。

数日後、あの日の記憶を呼び起こし、私が目にした場面を一つ一つじっくり振り返ってみた。

思えば、あのとき私は五〇代の中年女性ではなく、友人に出会って恥じらう一〇代の二人の少女を目にしていたようだ。

イ・ギジュ(李起周)

作家。成均館大学卒業。ソウル経済新聞などで社会部・経済部・政治部記者として勤務した。文章を書き、本を作る。使い捨てられ、消えていく言葉ついて書く。心をかきみだす言葉と文章に耽溺する。ときおり母親の化粧台に花を供える。著書に、『言語の品格』『言葉の温度』『一時大切だったもの』などがあり、累計発行部数200万部を超える。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.